题目

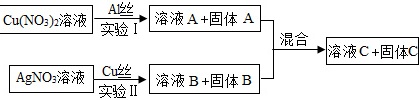

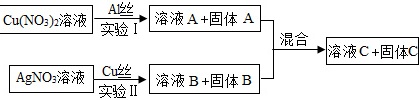

为探究金属活动性顺序,学习小组设计并进行实验Ⅰ和Ⅱ,实验结束,将两实验的废液全部倒入一洁净烧杯中,实验过程及现象如图所示:Cu(NO3)22溶液 实验 I +D 固体A-|||-A丝 溶液-|||-混合 溶液 +D 固体C-|||-AgNO3溶液 Cu丝-|||-实验II 溶液 +D 固体B下列相关判断中,正确的是( )A. 若固体C能与稀盐酸反应产生气体,则固体C是金属铝B. 若溶液C为蓝色,则溶液C中溶质是硝酸铜C. 若溶液C为无色,则固体A的成分是铜和铝D. 溶液C的质量小于反应前所取硝酸铜溶液和硝酸银溶液质量之和

为探究金属活动性顺序,学习小组设计并进行实验Ⅰ和Ⅱ,实验结束,将两实验的废液全部倒入一洁净烧杯中,实验过程及现象如图所示:

下列相关判断中,正确的是( )

下列相关判断中,正确的是( )

- A. 若固体C能与稀盐酸反应产生气体,则固体C是金属铝

- B. 若溶液C为蓝色,则溶液C中溶质是硝酸铜

- C. 若溶液C为无色,则固体A的成分是铜和铝

- D. 溶液C的质量小于反应前所取硝酸铜溶液和硝酸银溶液质量之和

题目解答

答案

CD

C. 若溶液C为无色,则固体A的成分是铜和铝

D. 溶液C的质量小于反应前所取硝酸铜溶液和硝酸银溶液质量之和

C. 若溶液C为无色,则固体A的成分是铜和铝

D. 溶液C的质量小于反应前所取硝酸铜溶液和硝酸银溶液质量之和

解析

本题考查金属活动性顺序的应用及反应后混合物成分的判断。核心思路是根据金属活动性强弱判断反应顺序,结合反应现象分析溶液中溶质和固体成分。关键点包括:

- 金属活动性顺序:Al>H>Cu>Ag;

- 反应优先性:活泼金属先置换活动性最弱的金属;

- 溶液颜色与溶质关系:蓝色溶液含Cu²+(硝酸铜);

- 质量变化规律:金属置换反应中溶液质量变化需通过化学方程式计算。

选项A分析

若固体C与稀盐酸反应产生气体,说明固体中含有未反应的金属铝(Al>H)。但铝会优先与硝酸铜、硝酸银反应生成Cu和Ag,因此固体C应为铝、铜、银的混合物,而非单一铝。结论:A错误。

选项B分析

溶液C呈蓝色,说明溶液中存在Cu²+(硝酸铜)。铝与硝酸铜反应生成硝酸铝,溶液中必然含有硝酸铝,可能剩余未反应的硝酸银。因此溶质应为硝酸铜、硝酸铝,可能含硝酸银。结论:B错误。

选项C分析

若溶液C无色,说明Cu²+已被完全置换,即硝酸铜已完全反应。铝先置换硝酸铜中的Cu,反应后可能有剩余铝。因此固体A应为铝和铜的混合物。结论:C正确。

选项D分析

通过化学方程式计算质量变化:

- 铝与硝酸铜反应:每56g Al生成64g Cu,溶液质量减少8g;

- 铝与硝酸银反应:每27g Al生成216g Ag,溶液质量减少189g;

- 铜与硝酸银反应:每64g Cu生成216g Ag,溶液质量减少152g。

所有反应均导致溶液质量减少,因此溶液C质量小于反应前总质量。结论:D正确。