题目

阅读下面的材料,完成下面小题。 材料一: 目前,由于基因突变引起的人类遗传病超过7000种,此类疾病患者多达3.5亿人。有些人携带突变的基因并不表现出病征,但他们的后代则可能要承受严重病痛的折磨,甚至失去生命。科学家们一直在寻找能解决这些疾病的终极武器,希望将致病的突变基因“拨乱反正”,终于,他们从细菌身上找到了一些“基因编辑”工具,让这个根治人类遗传病的美好愿景有望变为现实。 众所周知,脱氧核糖核酸(DNA)是主要遗传物质,为螺旋互绕的双链结构。在DNA链条上,一个具有某种功能的片段就是基因。基因编辑技术可以像人们编辑文字那样修改DNA链编码。CRISPR/Cas9是目前最主要的基因编辑工具。从它诞生以来,就因强大的功能,对生物科技产生了重大影响,使编辑植物和动物的基因组成为可能。 CRISPR其实是存在于细菌和古菌体内,用来保护自己免受病毒攻击的一种防御系统,它是DNA分子中一系列重复的序列,并且这些DNA之间存在“spacers”(间隔)。细菌会将病毒的DNA整合到自己的基因组中,使这种病毒DNA最终成为CRISPR序列中的“spacers”。总是位于CRISPR附近的基因,被称为Cas基因,它们会产生与CRISPR共同进化的酶。在激活状态下,这些Cas酶能够充当切割DNA的“分子剪刀”。人们熟知的Cas9就是一种有强大切割作用的酶,它在向导RNA的指引下能够对各种入侵的外来DNA分子进行切割。CRISPR可以在同种病毒再次发起攻击时,记住这种病毒并发送RNA和Cas酶来定位和破坏病毒,从而给予细菌保护或免疫力。 新一代基因编辑技术CRISPR/Cas9有“基因魔剪”的美称。它在切割DNA后,可以把携带特定基因的新DNA序列嵌入新的“spacers”。自2012年8月“擎旗”以来,它经常登上生物科技领域的“今日头条”。从修改植物基因,到改变蝴蝶翅膀的图案,从编辑蚊子抗疟基因,到精确剪切艾滋病病毒……它高效、稳定、廉价的修改和设计能力受到世界各地实验室的热捧,已经成为生命科学界炙手可热的“大将军”。虽然专利纠纷、伦理禁区、脱靶效应像地铁入口处的三叉旋转杆,时不时敲打一下CRISPR/Cas9技术的膝盖骨,提醒着别急功近利。但毋庸置疑,以此为重要核心技术的生命科学,已经迎来了爆炸式发展的大时代。2015年,人类基因组编辑国际峰会召开时,还在考虑是否限制将之用于修改人类胚胎;2017年初,这个问题就变成了需要限制用于增强人类功能的胚胎基因修改与设计。 目前,基因编辑技术已在食品、医药、农业等多方面取得不同程度的进展,相关产品也逐步投入使用。由于基因编辑技术存在多种类型,譬如基因删除、基因插入、突变等,如何做到检测准确、高效且多样是一个值得思考与研究的问题,各行各业应给出符合自身行业要求的、精准的、具有操作性的检测标准,以便监管的高效展开。“基因魔剪”已小试牛刀,但还远没有达到雄霸天下的程度,刚刚起步5年的CRISPR/Cas9技术,还有巨大的应用空间。阻断遗传病、消灭肿瘤、延长寿命乃至物种升级,才是人们的希望之巅。因此,在变成“双刃剑”之前,“基因魔剪”还可以大胆地攻城略地。(取材于房琳琳等人的文章,有删改) 材料二: 电影《蜘蛛侠》中,主人公彼得•帕克被一只神奇的蜘蛛叮咬后,他的DNA发生变异,成为了一个运动和感知能力超乎常人的存在。在那句“能力越大,责任越大”的感召下,帕克化身为拯救世界的蜘蛛侠。当然,这样的“变种人”只是科幻电影中的想象;但当CRISPR/Cas9等基因编辑技术日益成熟,对我们的生活产生影响的时候,人类将迎来怎样的挑战,是每个人不得不思考的问题。 2018年11月9日,国内首份《中国公众对基因编辑技术的认知与态度研究报告》正式公布。这项调查揭示了中国公众对基因编辑技术的认知与态度,为基因编辑技术在中国如何理性、健康地发展,如何更好地服务大众提供了重要的依据。 图一 受访者对基因编辑技术应用的支持程度基因编辑技术-|||-的研究和开发-|||-收府资助基因-|||-编辑技术-|||-基因编辑技术-|||-的使用-|||-0% 10% 20%30% 40%50% 60% 70% 80% 90 %x00%-|||-口非常不支持 口支持 口一般 较支持 非常支持 图二 受访者对基因编辑技术合法化的支持程度基因编辑技术-|||-的研究和开发-|||-收府资助基因-|||-编辑技术-|||-基因编辑技术-|||-的使用-|||-0% 10% 20%30% 40%50% 60% 70% 80% 90 %x00%-|||-口非常不支持 口支持 口一般 较支持 非常支持(以上图表取材于《中国公众对基因编辑技术的认知与态度研究报告》) 报告指出,被调查公众对基因编辑技术持积极态度,但较少与家人或朋友谈论基因编辑技术等新兴科技议题,也较少接触相关的信息,因而,关于基因编辑技术知识素养的水平普遍较低,绝大部分被调查公众认为自己需要补充和了解基因编辑技术的信息,且有较高意愿使用基因编辑技术预防和治疗重大疾病。2018年11月26日,世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿诞生,引爆了一轮对基因编辑技术的伦理争议。实际上,早在基因编辑技术诞生不久,此项技术在改造人类基因上的应用就受到了科学界的广泛关注,并引发了广泛的讨论。 约翰•霍普金斯大学的医学史学家C教授提醒人们别低估了基因调控机制的复杂性,即使是严重疾病背后的基因也可能拥有预计不到的功能。无论我们能多么精确地编辑基因,有些东西也不是我们能一“编”了之的,更别提这项技术本身的安全性了。目前,基因编辑技术亟需在脱靶效应、基因导入系统等方面做出突破。 对于人类生殖细胞的基因编辑,北京大学生命科学院R教授指出:“体细胞改造是对家庭和个人的责任,而性细胞改造是对社会的改造。”他强调,个人无权决定应该对性细胞中的哪个基因进行改造。另一方面,我们并不清楚一个基因突变到底会引发哪些疾病,又会带来什么好处。而且,疾病或缺陷的定义也是在改变的,今天大家觉得不好叫疾病,但再过两百年可能又觉得是好事情。 北京大学生命科学院W教授则认为一项有颠覆意义的新技术引发争论是非常正常的,随着时间的推移,专家、公众一起参与,会综合考量基因编辑技术的一些所谓危险因素。W教授还认为人们对于所谓的缺陷基因的定义是非常模糊和不确定的,未来很有可能会随着认识的深入而改变看法,因此,“从这一点上来讲,是否可以编辑生殖细胞的基因是无解的”。 尽管科学家们对基因编辑技术的讨论莫衷一是,但是不可否认,基因编辑技术是一项非常先进的技术。这项技术推动了遗传学的发展、促进了干细胞的进一步研究,基因编辑技术开发的产品也正在逐渐改变我们的生活。(取材于陈晓雪等人的文章,有删改)(1)根据材料一,下列对“CRISPR”的解说,不正确的一项是 ____ A.是细菌和病毒进行斗争产生的免疫武器。B.是DNA分子中存在“间隔”的重复序列。C.可以将入侵病毒的DNA替换为自己原有的DNA。D.可以发送RNA和Cas酶来发挥其防御作用。(2)根据材料一,下列对“CRISPR/Cas9”技术的解说,不正确的一项是 ____ A.有切割并修改动植物基因的“魔力”。B.受到了“脱靶效应”等问题的困扰。C.作为生命科学的核心技术,发展迅猛。D.被禁止用来修改与设计人类胚胎基因。(3)根据图一和图二,下列说法不正确的一项是 ____ A.超过80%的受访者对基因编辑技术持乐观支持态度。B.超过六成的受访者支持基因编辑技术的研究与开发。C.受访者不太支持仅为增强某种功能而使用基因编辑技术。D.在中国进行基因编辑研究比较符合公众的意愿和需求。(4)对材料二中三位科学家关于基因编辑技术的看法,下列说法符合文意的一项是 ____ A.C教授认为,在编辑导致严重疾病的基因时应该关注基因调控机制的复杂性。B.R教授认为,性细胞改造是对社会的改造,因此不应该对性细胞做基因改造。C.W教授认为,随着时间的推移,目前基因编辑技术存在的危险因素将会消失。D.三位教授都认为,认识的局限性会给基因编辑技术的应用带来不确定的结果。(5)根据材料二,科学界对人类基因编辑技术应用的争议,主要集中在伦理和 ____ (不超过两个字)两个方面。(6)根据材料一、材料二,简析我国基因编辑技术应如何做到理性、健康发展。

阅读下面的材料,完成下面小题。

材料一:

目前,由于基因突变引起的人类遗传病超过7000种,此类疾病患者多达3.5亿人。有些人携带突变的基因并不表现出病征,但他们的后代则可能要承受严重病痛的折磨,甚至失去生命。科学家们一直在寻找能解决这些疾病的终极武器,希望将致病的突变基因“拨乱反正”,终于,他们从细菌身上找到了一些“基因编辑”工具,让这个根治人类遗传病的美好愿景有望变为现实。

众所周知,脱氧核糖核酸(DNA)是主要遗传物质,为螺旋互绕的双链结构。在DNA链条上,一个具有某种功能的片段就是基因。基因编辑技术可以像人们编辑文字那样修改DNA链编码。CRISPR/Cas9是目前最主要的基因编辑工具。从它诞生以来,就因强大的功能,对生物科技产生了重大影响,使编辑植物和动物的基因组成为可能。

CRISPR其实是存在于细菌和古菌体内,用来保护自己免受病毒攻击的一种防御系统,它是DNA分子中一系列重复的序列,并且这些DNA之间存在“spacers”(间隔)。细菌会将病毒的DNA整合到自己的基因组中,使这种病毒DNA最终成为CRISPR序列中的“spacers”。总是位于CRISPR附近的基因,被称为Cas基因,它们会产生与CRISPR共同进化的酶。在激活状态下,这些Cas酶能够充当切割DNA的“分子剪刀”。人们熟知的Cas9就是一种有强大切割作用的酶,它在向导RNA的指引下能够对各种入侵的外来DNA分子进行切割。CRISPR可以在同种病毒再次发起攻击时,记住这种病毒并发送RNA和Cas酶来定位和破坏病毒,从而给予细菌保护或免疫力。

新一代基因编辑技术CRISPR/Cas9有“基因魔剪”的美称。它在切割DNA后,可以把携带特定基因的新DNA序列嵌入新的“spacers”。自2012年8月“擎旗”以来,它经常登上生物科技领域的“今日头条”。从修改植物基因,到改变蝴蝶翅膀的图案,从编辑蚊子抗疟基因,到精确剪切艾滋病病毒……它高效、稳定、廉价的修改和设计能力受到世界各地实验室的热捧,已经成为生命科学界炙手可热的“大将军”。虽然专利纠纷、伦理禁区、脱靶效应像地铁入口处的三叉旋转杆,时不时敲打一下CRISPR/Cas9技术的膝盖骨,提醒着别急功近利。但毋庸置疑,以此为重要核心技术的生命科学,已经迎来了爆炸式发展的大时代。2015年,人类基因组编辑国际峰会召开时,还在考虑是否限制将之用于修改人类胚胎;2017年初,这个问题就变成了需要限制用于增强人类功能的胚胎基因修改与设计。

目前,基因编辑技术已在食品、医药、农业等多方面取得不同程度的进展,相关产品也逐步投入使用。由于基因编辑技术存在多种类型,譬如基因删除、基因插入、突变等,如何做到检测准确、高效且多样是一个值得思考与研究的问题,各行各业应给出符合自身行业要求的、精准的、具有操作性的检测标准,以便监管的高效展开。

“基因魔剪”已小试牛刀,但还远没有达到雄霸天下的程度,刚刚起步5年的CRISPR/Cas9技术,还有巨大的应用空间。阻断遗传病、消灭肿瘤、延长寿命乃至物种升级,才是人们的希望之巅。因此,在变成“双刃剑”之前,“基因魔剪”还可以大胆地攻城略地。

(取材于房琳琳等人的文章,有删改) 材料二:

电影《蜘蛛侠》中,主人公彼得•帕克被一只神奇的蜘蛛叮咬后,他的DNA发生变异,成为了一个运动和感知能力超乎常人的存在。在那句“能力越大,责任越大”的感召下,帕克化身为拯救世界的蜘蛛侠。当然,这样的“变种人”只是科幻电影中的想象;但当CRISPR/Cas9等基因编辑技术日益成熟,对我们的生活产生影响的时候,人类将迎来怎样的挑战,是每个人不得不思考的问题。

2018年11月9日,国内首份《中国公众对基因编辑技术的认知与态度研究报告》正式公布。这项调查揭示了中国公众对基因编辑技术的认知与态度,为基因编辑技术在中国如何理性、健康地发展,如何更好地服务大众提供了重要的依据。

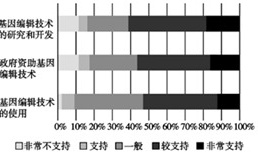

图一 受访者对基因编辑技术应用的支持程度

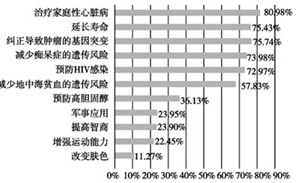

图二 受访者对基因编辑技术合法化的支持程度

(以上图表取材于《中国公众对基因编辑技术的认知与态度研究报告》) 报告指出,被调查公众对基因编辑技术持积极态度,但较少与家人或朋友谈论基因编辑技术等新兴科技议题,也较少接触相关的信息,因而,关于基因编辑技术知识素养的水平普遍较低,绝大部分被调查公众认为自己需要补充和了解基因编辑技术的信息,且有较高意愿使用基因编辑技术预防和治疗重大疾病。

2018年11月26日,世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿诞生,引爆了一轮对基因编辑技术的伦理争议。实际上,早在基因编辑技术诞生不久,此项技术在改造人类基因上的应用就受到了科学界的广泛关注,并引发了广泛的讨论。

约翰•霍普金斯大学的医学史学家C教授提醒人们别低估了基因调控机制的复杂性,即使是严重疾病背后的基因也可能拥有预计不到的功能。无论我们能多么精确地编辑基因,有些东西也不是我们能一“编”了之的,更别提这项技术本身的安全性了。目前,基因编辑技术亟需在脱靶效应、基因导入系统等方面做出突破。

对于人类生殖细胞的基因编辑,北京大学生命科学院R教授指出:“体细胞改造是对家庭和个人的责任,而性细胞改造是对社会的改造。”他强调,个人无权决定应该对性细胞中的哪个基因进行改造。另一方面,我们并不清楚一个基因突变到底会引发哪些疾病,又会带来什么好处。而且,疾病或缺陷的定义也是在改变的,今天大家觉得不好叫疾病,但再过两百年可能又觉得是好事情。

北京大学生命科学院W教授则认为一项有颠覆意义的新技术引发争论是非常正常的,随着时间的推移,专家、公众一起参与,会综合考量基因编辑技术的一些所谓危险因素。W教授还认为人们对于所谓的缺陷基因的定义是非常模糊和不确定的,未来很有可能会随着认识的深入而改变看法,因此,“从这一点上来讲,是否可以编辑生殖细胞的基因是无解的”。

尽管科学家们对基因编辑技术的讨论莫衷一是,但是不可否认,基因编辑技术是一项非常先进的技术。这项技术推动了遗传学的发展、促进了干细胞的进一步研究,基因编辑技术开发的产品也正在逐渐改变我们的生活。

(取材于陈晓雪等人的文章,有删改)(1)根据材料一,下列对“CRISPR”的解说,不正确的一项是 ____

A.是细菌和病毒进行斗争产生的免疫武器。

B.是DNA分子中存在“间隔”的重复序列。

C.可以将入侵病毒的DNA替换为自己原有的DNA。

D.可以发送RNA和Cas酶来发挥其防御作用。

(2)根据材料一,下列对“CRISPR/Cas9”技术的解说,不正确的一项是 ____

A.有切割并修改动植物基因的“魔力”。

B.受到了“脱靶效应”等问题的困扰。

C.作为生命科学的核心技术,发展迅猛。

D.被禁止用来修改与设计人类胚胎基因。

(3)根据图一和图二,下列说法不正确的一项是 ____

A.超过80%的受访者对基因编辑技术持乐观支持态度。

B.超过六成的受访者支持基因编辑技术的研究与开发。

C.受访者不太支持仅为增强某种功能而使用基因编辑技术。

D.在中国进行基因编辑研究比较符合公众的意愿和需求。

(4)对材料二中三位科学家关于基因编辑技术的看法,下列说法符合文意的一项是 ____

A.C教授认为,在编辑导致严重疾病的基因时应该关注基因调控机制的复杂性。

B.R教授认为,性细胞改造是对社会的改造,因此不应该对性细胞做基因改造。

C.W教授认为,随着时间的推移,目前基因编辑技术存在的危险因素将会消失。

D.三位教授都认为,认识的局限性会给基因编辑技术的应用带来不确定的结果。

(5)根据材料二,科学界对人类基因编辑技术应用的争议,主要集中在伦理和 ____ (不超过两个字)两个方面。

(6)根据材料一、材料二,简析我国基因编辑技术应如何做到理性、健康发展。

材料一:

目前,由于基因突变引起的人类遗传病超过7000种,此类疾病患者多达3.5亿人。有些人携带突变的基因并不表现出病征,但他们的后代则可能要承受严重病痛的折磨,甚至失去生命。科学家们一直在寻找能解决这些疾病的终极武器,希望将致病的突变基因“拨乱反正”,终于,他们从细菌身上找到了一些“基因编辑”工具,让这个根治人类遗传病的美好愿景有望变为现实。

众所周知,脱氧核糖核酸(DNA)是主要遗传物质,为螺旋互绕的双链结构。在DNA链条上,一个具有某种功能的片段就是基因。基因编辑技术可以像人们编辑文字那样修改DNA链编码。CRISPR/Cas9是目前最主要的基因编辑工具。从它诞生以来,就因强大的功能,对生物科技产生了重大影响,使编辑植物和动物的基因组成为可能。

CRISPR其实是存在于细菌和古菌体内,用来保护自己免受病毒攻击的一种防御系统,它是DNA分子中一系列重复的序列,并且这些DNA之间存在“spacers”(间隔)。细菌会将病毒的DNA整合到自己的基因组中,使这种病毒DNA最终成为CRISPR序列中的“spacers”。总是位于CRISPR附近的基因,被称为Cas基因,它们会产生与CRISPR共同进化的酶。在激活状态下,这些Cas酶能够充当切割DNA的“分子剪刀”。人们熟知的Cas9就是一种有强大切割作用的酶,它在向导RNA的指引下能够对各种入侵的外来DNA分子进行切割。CRISPR可以在同种病毒再次发起攻击时,记住这种病毒并发送RNA和Cas酶来定位和破坏病毒,从而给予细菌保护或免疫力。

新一代基因编辑技术CRISPR/Cas9有“基因魔剪”的美称。它在切割DNA后,可以把携带特定基因的新DNA序列嵌入新的“spacers”。自2012年8月“擎旗”以来,它经常登上生物科技领域的“今日头条”。从修改植物基因,到改变蝴蝶翅膀的图案,从编辑蚊子抗疟基因,到精确剪切艾滋病病毒……它高效、稳定、廉价的修改和设计能力受到世界各地实验室的热捧,已经成为生命科学界炙手可热的“大将军”。虽然专利纠纷、伦理禁区、脱靶效应像地铁入口处的三叉旋转杆,时不时敲打一下CRISPR/Cas9技术的膝盖骨,提醒着别急功近利。但毋庸置疑,以此为重要核心技术的生命科学,已经迎来了爆炸式发展的大时代。2015年,人类基因组编辑国际峰会召开时,还在考虑是否限制将之用于修改人类胚胎;2017年初,这个问题就变成了需要限制用于增强人类功能的胚胎基因修改与设计。

目前,基因编辑技术已在食品、医药、农业等多方面取得不同程度的进展,相关产品也逐步投入使用。由于基因编辑技术存在多种类型,譬如基因删除、基因插入、突变等,如何做到检测准确、高效且多样是一个值得思考与研究的问题,各行各业应给出符合自身行业要求的、精准的、具有操作性的检测标准,以便监管的高效展开。

“基因魔剪”已小试牛刀,但还远没有达到雄霸天下的程度,刚刚起步5年的CRISPR/Cas9技术,还有巨大的应用空间。阻断遗传病、消灭肿瘤、延长寿命乃至物种升级,才是人们的希望之巅。因此,在变成“双刃剑”之前,“基因魔剪”还可以大胆地攻城略地。

(取材于房琳琳等人的文章,有删改) 材料二:

电影《蜘蛛侠》中,主人公彼得•帕克被一只神奇的蜘蛛叮咬后,他的DNA发生变异,成为了一个运动和感知能力超乎常人的存在。在那句“能力越大,责任越大”的感召下,帕克化身为拯救世界的蜘蛛侠。当然,这样的“变种人”只是科幻电影中的想象;但当CRISPR/Cas9等基因编辑技术日益成熟,对我们的生活产生影响的时候,人类将迎来怎样的挑战,是每个人不得不思考的问题。

2018年11月9日,国内首份《中国公众对基因编辑技术的认知与态度研究报告》正式公布。这项调查揭示了中国公众对基因编辑技术的认知与态度,为基因编辑技术在中国如何理性、健康地发展,如何更好地服务大众提供了重要的依据。

图一 受访者对基因编辑技术应用的支持程度

图二 受访者对基因编辑技术合法化的支持程度

(以上图表取材于《中国公众对基因编辑技术的认知与态度研究报告》) 报告指出,被调查公众对基因编辑技术持积极态度,但较少与家人或朋友谈论基因编辑技术等新兴科技议题,也较少接触相关的信息,因而,关于基因编辑技术知识素养的水平普遍较低,绝大部分被调查公众认为自己需要补充和了解基因编辑技术的信息,且有较高意愿使用基因编辑技术预防和治疗重大疾病。

2018年11月26日,世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿诞生,引爆了一轮对基因编辑技术的伦理争议。实际上,早在基因编辑技术诞生不久,此项技术在改造人类基因上的应用就受到了科学界的广泛关注,并引发了广泛的讨论。

约翰•霍普金斯大学的医学史学家C教授提醒人们别低估了基因调控机制的复杂性,即使是严重疾病背后的基因也可能拥有预计不到的功能。无论我们能多么精确地编辑基因,有些东西也不是我们能一“编”了之的,更别提这项技术本身的安全性了。目前,基因编辑技术亟需在脱靶效应、基因导入系统等方面做出突破。

对于人类生殖细胞的基因编辑,北京大学生命科学院R教授指出:“体细胞改造是对家庭和个人的责任,而性细胞改造是对社会的改造。”他强调,个人无权决定应该对性细胞中的哪个基因进行改造。另一方面,我们并不清楚一个基因突变到底会引发哪些疾病,又会带来什么好处。而且,疾病或缺陷的定义也是在改变的,今天大家觉得不好叫疾病,但再过两百年可能又觉得是好事情。

北京大学生命科学院W教授则认为一项有颠覆意义的新技术引发争论是非常正常的,随着时间的推移,专家、公众一起参与,会综合考量基因编辑技术的一些所谓危险因素。W教授还认为人们对于所谓的缺陷基因的定义是非常模糊和不确定的,未来很有可能会随着认识的深入而改变看法,因此,“从这一点上来讲,是否可以编辑生殖细胞的基因是无解的”。

尽管科学家们对基因编辑技术的讨论莫衷一是,但是不可否认,基因编辑技术是一项非常先进的技术。这项技术推动了遗传学的发展、促进了干细胞的进一步研究,基因编辑技术开发的产品也正在逐渐改变我们的生活。

(取材于陈晓雪等人的文章,有删改)(1)根据材料一,下列对“CRISPR”的解说,不正确的一项是 ____

A.是细菌和病毒进行斗争产生的免疫武器。

B.是DNA分子中存在“间隔”的重复序列。

C.可以将入侵病毒的DNA替换为自己原有的DNA。

D.可以发送RNA和Cas酶来发挥其防御作用。

(2)根据材料一,下列对“CRISPR/Cas9”技术的解说,不正确的一项是 ____

A.有切割并修改动植物基因的“魔力”。

B.受到了“脱靶效应”等问题的困扰。

C.作为生命科学的核心技术,发展迅猛。

D.被禁止用来修改与设计人类胚胎基因。

(3)根据图一和图二,下列说法不正确的一项是 ____

A.超过80%的受访者对基因编辑技术持乐观支持态度。

B.超过六成的受访者支持基因编辑技术的研究与开发。

C.受访者不太支持仅为增强某种功能而使用基因编辑技术。

D.在中国进行基因编辑研究比较符合公众的意愿和需求。

(4)对材料二中三位科学家关于基因编辑技术的看法,下列说法符合文意的一项是 ____

A.C教授认为,在编辑导致严重疾病的基因时应该关注基因调控机制的复杂性。

B.R教授认为,性细胞改造是对社会的改造,因此不应该对性细胞做基因改造。

C.W教授认为,随着时间的推移,目前基因编辑技术存在的危险因素将会消失。

D.三位教授都认为,认识的局限性会给基因编辑技术的应用带来不确定的结果。

(5)根据材料二,科学界对人类基因编辑技术应用的争议,主要集中在伦理和 ____ (不超过两个字)两个方面。

(6)根据材料一、材料二,简析我国基因编辑技术应如何做到理性、健康发展。

题目解答

答案

(1)C.“可以将入侵病毒的DNA替换为自己原有的DNA”错误,根据原材料第③段“细菌会将病毒的DNA整合到自己的基因组中,细菌会将病毒的DNA整合到自己的基因组中,使这种病毒DNA最终成为CRISPR序列中的‘spacers’”可知,“CRISPR”并不可以将入侵病毒的DNA替换为自己原有的DNA。

故选C。

(2)D.“被禁止用来修改与设计人类胚胎基因”错误,根据原文第④段“2015年,人类基因组编辑国际峰会召开时,还在考虑是否限制将之用于修改人类胚胎;2017年初,这个问题就变成了需要限制用于增强人类功能的胚胎基因修改与设计”可知,“CRISPR/Cas9”技术并没有被明令禁止用来修改与设计人类胚胎基因。

故选D。

(3)A.“超过80%的受访者对基因编辑技术持乐观支持态度”错误,根据原材料二图一可知,超过80%受访者支持基因编辑技术在治疗家族性心脏病方面的应用,而不是支持基因编辑技术,选项张冠李戴。

故选A。

(4)A.“在编辑导致严重疾病的基因时应该关注基因调控机制的复杂性”错误,原文“即使是严重疾病背后的基因也可能拥有预计不到的功能。无论我们能多么精确地编辑基因,有些东西也不是我们能一‘编’了之的”可知,并不是只有在“编辑导致严重疾病的基因时”才应该关注基因调控机制的复杂性,选项缩小范围;

B.“因此不应该对性细胞做基因改造”错误,原文“‘体细胞改造是对家庭和个人的责任,而性细胞改造是对社会的改造。’他强调,个人无权决定应该对性细胞中的哪个基因进行改造”可知,不是不应该对性细胞做基因改造,而是“个人无权决定对性细胞做基因改造”;

C.“随着时间的推移,目前基因编辑技术存在的危险因素将会消失”错误,原文“随着时间的推移,专家、公众一起参与,会综合考量基因编辑技术的一些所谓危险因素”可知,“危险因素”并不会消失,而是会被“综合考量”,选项歪曲文意。

故选D。

(5)根据原材料二第⑪段“无论我们能多么精确地编辑基因,有些东西也不是我们能一‘编’了之的,更别提这项技术本身的安全性了”,第⑫段“我们并不清楚一个基因突变到底会引发哪些疾病,又会带来什么好处”,第⑬段“北京大学生命科学院W教授则认为一项有颠覆意义的新技术引发争论是非常正常的,随着时间的推移,专家、公众一起参与,会综合考量基因编辑技术的一些所谓危险因素”可知,科学家们对人类基因编辑技术应用的争议,主要集中在伦理和安全方面。

(6)根据原材料第④段“虽然专利纠纷、伦理禁区、脱靶效应像地铁入口处的三叉旋转杆,时不时敲打一下CRISPR/Cas9技术的膝盖骨,提醒着别急功近利”可知,我国科研人员应该追求科学和理性,不能因为贪图名利而让基因编辑技术的发展脱离轨道;根据原材料第⑪段“目前,基因编辑技术亟需在脱靶效应、基因导入系统等方面作出突破”可知,我国基因编辑技术的发展应该着重解决迫在眉睫的问题,优先进行在脱靶效应、基因导入系统等方面的研究;根据原材料第⑩段“2018年11月26日,世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿诞生,引爆了一轮对基因编辑技术的伦理争议”可知,我国应该更加谨慎地对待人类基因的编辑,不能越过伦理的红线;根据原材料第⑤段“如何做到检测准确、高效且多样是一个值得思考与研究的问题,各行各业应给出符合自身行业要求的、精准的、具有操作性的检测标准,以便监管的高效展开”可知,我国有关部门应该抓紧制定相关检测标准,对基因编辑技术及其产品实行有效监管;根据原材料第⑨段“关于基因编辑技术知识素养的水平普遍较低,绝大部分被调查公众认为自己需要补充和了解基因编辑技术的信息”可知,我国在加紧技术研发进程的同时,也应该做好技术相关的民众普及工作,提高公民们对于基因编辑技术的认识,让公民更容易接受基因编辑产品。

答案:

(1)C

(2)D

(3)A

(4)D

(5)安全

(6)①科学工作者应以科学、理性的态度开展基因编辑技术的研发工作,避免急功近利。②不断克服技术难关,在“脱靶效应”、基因导入系统等方面做出突破,使基因编辑技术更加精准。③采取谨慎的态度对待人类基因的编辑,不使基因编辑技术越过伦理红线。④有关部门应制定基因编辑产品的检测标准,对基因编辑技术及其产品实施有效监管。⑤加强对基因编辑技术知识的科普工作,促进公众对基因编辑技术及其产品的了解。

故选C。

(2)D.“被禁止用来修改与设计人类胚胎基因”错误,根据原文第④段“2015年,人类基因组编辑国际峰会召开时,还在考虑是否限制将之用于修改人类胚胎;2017年初,这个问题就变成了需要限制用于增强人类功能的胚胎基因修改与设计”可知,“CRISPR/Cas9”技术并没有被明令禁止用来修改与设计人类胚胎基因。

故选D。

(3)A.“超过80%的受访者对基因编辑技术持乐观支持态度”错误,根据原材料二图一可知,超过80%受访者支持基因编辑技术在治疗家族性心脏病方面的应用,而不是支持基因编辑技术,选项张冠李戴。

故选A。

(4)A.“在编辑导致严重疾病的基因时应该关注基因调控机制的复杂性”错误,原文“即使是严重疾病背后的基因也可能拥有预计不到的功能。无论我们能多么精确地编辑基因,有些东西也不是我们能一‘编’了之的”可知,并不是只有在“编辑导致严重疾病的基因时”才应该关注基因调控机制的复杂性,选项缩小范围;

B.“因此不应该对性细胞做基因改造”错误,原文“‘体细胞改造是对家庭和个人的责任,而性细胞改造是对社会的改造。’他强调,个人无权决定应该对性细胞中的哪个基因进行改造”可知,不是不应该对性细胞做基因改造,而是“个人无权决定对性细胞做基因改造”;

C.“随着时间的推移,目前基因编辑技术存在的危险因素将会消失”错误,原文“随着时间的推移,专家、公众一起参与,会综合考量基因编辑技术的一些所谓危险因素”可知,“危险因素”并不会消失,而是会被“综合考量”,选项歪曲文意。

故选D。

(5)根据原材料二第⑪段“无论我们能多么精确地编辑基因,有些东西也不是我们能一‘编’了之的,更别提这项技术本身的安全性了”,第⑫段“我们并不清楚一个基因突变到底会引发哪些疾病,又会带来什么好处”,第⑬段“北京大学生命科学院W教授则认为一项有颠覆意义的新技术引发争论是非常正常的,随着时间的推移,专家、公众一起参与,会综合考量基因编辑技术的一些所谓危险因素”可知,科学家们对人类基因编辑技术应用的争议,主要集中在伦理和安全方面。

(6)根据原材料第④段“虽然专利纠纷、伦理禁区、脱靶效应像地铁入口处的三叉旋转杆,时不时敲打一下CRISPR/Cas9技术的膝盖骨,提醒着别急功近利”可知,我国科研人员应该追求科学和理性,不能因为贪图名利而让基因编辑技术的发展脱离轨道;根据原材料第⑪段“目前,基因编辑技术亟需在脱靶效应、基因导入系统等方面作出突破”可知,我国基因编辑技术的发展应该着重解决迫在眉睫的问题,优先进行在脱靶效应、基因导入系统等方面的研究;根据原材料第⑩段“2018年11月26日,世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿诞生,引爆了一轮对基因编辑技术的伦理争议”可知,我国应该更加谨慎地对待人类基因的编辑,不能越过伦理的红线;根据原材料第⑤段“如何做到检测准确、高效且多样是一个值得思考与研究的问题,各行各业应给出符合自身行业要求的、精准的、具有操作性的检测标准,以便监管的高效展开”可知,我国有关部门应该抓紧制定相关检测标准,对基因编辑技术及其产品实行有效监管;根据原材料第⑨段“关于基因编辑技术知识素养的水平普遍较低,绝大部分被调查公众认为自己需要补充和了解基因编辑技术的信息”可知,我国在加紧技术研发进程的同时,也应该做好技术相关的民众普及工作,提高公民们对于基因编辑技术的认识,让公民更容易接受基因编辑产品。

答案:

(1)C

(2)D

(3)A

(4)D

(5)安全

(6)①科学工作者应以科学、理性的态度开展基因编辑技术的研发工作,避免急功近利。②不断克服技术难关,在“脱靶效应”、基因导入系统等方面做出突破,使基因编辑技术更加精准。③采取谨慎的态度对待人类基因的编辑,不使基因编辑技术越过伦理红线。④有关部门应制定基因编辑产品的检测标准,对基因编辑技术及其产品实施有效监管。⑤加强对基因编辑技术知识的科普工作,促进公众对基因编辑技术及其产品的了解。