题目

阅读下面的文字,完成下列各题。 材料一: 世界气象组织1月12日发布新闻公报,正式确认2023年为有记录以来最热一年。这打破了最暖纪录,也超出了许多气候科学家的预期。 升温可能还未停止。2024年,厄尔尼诺天气模式进入第二个年头,这通常会加剧全球变暖。1月,温暖的海水涌入东热带太平洋,全球海洋气温明显高于同期平均水平。英国《自然》网站刊文称,随着人类持续向大气中排放温室气体,2024年可能会出现比2023年更极端的天气和气候事件。 欧洲中期天气预报中心哥白尼气候变化服务局副主任萨曼莎•伯吉斯表示,2024年热浪还会继续,但无法预测它们将在何时何地发生。 各种气候数据服务机构一致认为,2023年经历了有记录以来最热的一天(7月6日),有记录以来最热的月份(7月),以及有记录以来最热的几个月(包括6月—12月)。当研究人员将现代温度记录与古气候温度指标相结合时,他们发现,2023年可能是10万年以来最热的一年。 伯吉斯说,造成2023年极端天气的因素很多。2023年,全球化石燃料产生的二氧化碳排放量创历史新高,达到368亿吨。2022年,汤加火山喷发,向大气中注入了吸热的水蒸气,也是一个因素。 另一个因素是厄尔尼诺现象。模拟表明,地球现在处于或接近厄尔尼诺现象的顶峰。伯吉斯说,目前全球海洋的高热量可能会在未来几个月为海洋热浪提供动力。 但研究人员仍未确定,2023年的极端气温是全球变暖正在加速的迹象,还是在一定程度上归因于全球气候系统自然变化造成的波动。 受气候变化影响,2023年的极端天气频现。其中包括5级飓风“奥蒂斯”,它突袭了墨西哥城市阿卡普尔科,致数十人死亡。加拿大魁北克6月和7月的野火产生的烟雾蔓延到美国中西部和东北部的许多城市,甚至漂洋过海到了欧洲部分地区。7月和8月,希腊各地大火肆虐,烧毁了森林,夺走许多人和动物的生命。8月,在夏威夷的毛伊岛,一场由强风和入侵的野草引发的野火造成至少100人死亡。 2023年底,在迪拜举行的《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会上,全球领导人首次同意摆脱化石燃料,但许多人认为此举相对于气候变化的巨大影响来说“太少、太迟”。(摘编自张佳欣《2024年地球还会再掀热浪吗?》) 材料二: 近年来,在习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想指导下,中国完整准确全面贯彻新发展理念,将碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局和经济社会发展全局,将减污降碳协同增效作为经济社会发展全面绿色转型的总抓手,落实国家自主贡献目标,应对气候变化工作取得显著成效。 2022年,中国单位国内生产总值(GDP)二氧化碳排放比2005年下降超过51%。截至2022年底,非化石能源消费比重达到17.5%,可再生能源总装机容量12.13亿千瓦。2021年,全国森林覆盖率达到24.02%。截至2023年6月30日,全国碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量2.38亿吨,累计成交金额109.12亿元。 2022年以来,中国继续将积极应对气候变化作为实现自身可持续发展的内在要求及推动构建人类命运共同体的责任担当,做出一系列新部署新要求。党的二十大报告将应对气候变化作为促进人与自然和谐共生的现代化的重要内容,要求统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。2023年7月召开的全国生态环境保护大会要求处理好高质量发展和高水平保护、重点攻坚和协同治理、自然恢复和人工修复、外部约束和内生动力、“双碳”承诺和自主行动的关系,并将积极稳妥推进碳达峰碳中和作为美丽中国建设的一项重点任务。(摘编自《中国应对气候变化的政策与行动2023年度报告》)(1)下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是 ______A.目前全球海洋的高热量可能会在未来几个月为海洋热浪提供动力,这一厄尔尼诺现象通常会加剧全球变暖。B.受气候变化影响,2023年的极端天气频现。研究人员认为,这种种异象正是全球变暖正在加速的迹象。C.中国将减污降碳协同增效作为经济社会发展全面绿色转型的总抓手,积极应对气候变化工作成效显著,彰显了大国担当。D.党的二十大报告将应对气候变化作为促进人与自然和谐共生的现代化的重要内容,提出了统筹产业结构调整等一系列要求。(2)根据材料内容,下列说法正确的一项是 ______A.2024年1月,温暖的海水涌入东热带太平洋,全球海洋气温明显高于同期平均水平。这使得厄尔尼诺天气模式已进入第二个年头。B.在《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会上,全球领导人首次同意摆脱化石燃料,许多人认为此举意义甚微。C.截至2022年底,我国非化石能源消费比重达到17.5%,可再生能源总装机容量12.13亿千瓦。可见,中国对全球应对气候变化贡献最多。D.发展绿色低碳产业,倡导绿色消费,推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式,是推进美丽中国建设的重要举措。(3)下列选项,不适合作为论据来支撑材料二的一项是 ______A.十年来,中国能耗强度累计下降26.4%,以年均3%的能源消费增速支撑了6.2%的经济增长,相当于少用14亿吨标准煤,少排放二氧化碳近30亿吨。B.2022年,我国新产业、新业态、新商业模式等“三新”经济增加值为210084亿元,相当于GDP的比重为17.36%,比2015年提高2.6个百分点。C.截至2022年年底,全国城市公共汽电车共70.32万辆,其中新能源公交车54.26万辆,占比77.2%。全年完成运营里程291.6亿千米,客运量353.37亿人次。D.2022年我国完成造林6304万亩(约合420.27万平方米),人工林保存面积达到13.14亿亩(合8760万平方米);荒漠化和沙化土地面积持续“双缩减”。(4)根据两则材料内容,下列选项对如图这幅图表的解读不恰当的一项是 ______其他-|||-2%-|||-、-|||-交通-|||-建筑 7% 非二氧化碳-|||-7% 18%-|||-工业生产过程-|||-能源相关 电力 10%-|||-二氧化碳排放 29%-|||-工业-|||-27%-|||-中国碳排放结构图A.二氧化碳是主要温室气体排放来源,所以减少二氧化碳排放是关键。B.二氧化碳排放中,体量最大的板块是工业,其次是电力、建筑和交通。C.与能源相关的排放占比72%,可见中国低碳转型的重点是能源转型。D.经济社会发展全面绿色转型的总抓手是减污降碳协同增效。(5)作为一名中学生,我们在生活中可以采取哪些措施来践行低碳理念?请结合材料简要概述。(每点2分,任意答出三点即可得满分,如有其他合理答案,可酌情给分)

阅读下面的文字,完成下列各题。

材料一:

世界气象组织1月12日发布新闻公报,正式确认2023年为有记录以来最热一年。这打破了最暖纪录,也超出了许多气候科学家的预期。

升温可能还未停止。2024年,厄尔尼诺天气模式进入第二个年头,这通常会加剧全球变暖。1月,温暖的海水涌入东热带太平洋,全球海洋气温明显高于同期平均水平。英国《自然》网站刊文称,随着人类持续向大气中排放温室气体,2024年可能会出现比2023年更极端的天气和气候事件。

欧洲中期天气预报中心哥白尼气候变化服务局副主任萨曼莎•伯吉斯表示,2024年热浪还会继续,但无法预测它们将在何时何地发生。

各种气候数据服务机构一致认为,2023年经历了有记录以来最热的一天(7月6日),有记录以来最热的月份(7月),以及有记录以来最热的几个月(包括6月—12月)。当研究人员将现代温度记录与古气候温度指标相结合时,他们发现,2023年可能是10万年以来最热的一年。

伯吉斯说,造成2023年极端天气的因素很多。2023年,全球化石燃料产生的二氧化碳排放量创历史新高,达到368亿吨。2022年,汤加火山喷发,向大气中注入了吸热的水蒸气,也是一个因素。

另一个因素是厄尔尼诺现象。模拟表明,地球现在处于或接近厄尔尼诺现象的顶峰。伯吉斯说,目前全球海洋的高热量可能会在未来几个月为海洋热浪提供动力。

但研究人员仍未确定,2023年的极端气温是全球变暖正在加速的迹象,还是在一定程度上归因于全球气候系统自然变化造成的波动。

受气候变化影响,2023年的极端天气频现。其中包括5级飓风“奥蒂斯”,它突袭了墨西哥城市阿卡普尔科,致数十人死亡。加拿大魁北克6月和7月的野火产生的烟雾蔓延到美国中西部和东北部的许多城市,甚至漂洋过海到了欧洲部分地区。7月和8月,希腊各地大火肆虐,烧毁了森林,夺走许多人和动物的生命。8月,在夏威夷的毛伊岛,一场由强风和入侵的野草引发的野火造成至少100人死亡。

2023年底,在迪拜举行的《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会上,全球领导人首次同意摆脱化石燃料,但许多人认为此举相对于气候变化的巨大影响来说“太少、太迟”。

(摘编自张佳欣《2024年地球还会再掀热浪吗?》) 材料二:

近年来,在习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想指导下,中国完整准确全面贯彻新发展理念,将碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局和经济社会发展全局,将减污降碳协同增效作为经济社会发展全面绿色转型的总抓手,落实国家自主贡献目标,应对气候变化工作取得显著成效。

2022年,中国单位国内生产总值(GDP)二氧化碳排放比2005年下降超过51%。截至2022年底,非化石能源消费比重达到17.5%,可再生能源总装机容量12.13亿千瓦。2021年,全国森林覆盖率达到24.02%。截至2023年6月30日,全国碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量2.38亿吨,累计成交金额109.12亿元。

2022年以来,中国继续将积极应对气候变化作为实现自身可持续发展的内在要求及推动构建人类命运共同体的责任担当,做出一系列新部署新要求。党的二十大报告将应对气候变化作为促进人与自然和谐共生的现代化的重要内容,要求统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。2023年7月召开的全国生态环境保护大会要求处理好高质量发展和高水平保护、重点攻坚和协同治理、自然恢复和人工修复、外部约束和内生动力、“双碳”承诺和自主行动的关系,并将积极稳妥推进碳达峰碳中和作为美丽中国建设的一项重点任务。

(摘编自《中国应对气候变化的政策与行动2023年度报告》)(1)下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是 ______

A.目前全球海洋的高热量可能会在未来几个月为海洋热浪提供动力,这一厄尔尼诺现象通常会加剧全球变暖。

B.受气候变化影响,2023年的极端天气频现。研究人员认为,这种种异象正是全球变暖正在加速的迹象。

C.中国将减污降碳协同增效作为经济社会发展全面绿色转型的总抓手,积极应对气候变化工作成效显著,彰显了大国担当。

D.党的二十大报告将应对气候变化作为促进人与自然和谐共生的现代化的重要内容,提出了统筹产业结构调整等一系列要求。

(2)根据材料内容,下列说法正确的一项是 ______

A.2024年1月,温暖的海水涌入东热带太平洋,全球海洋气温明显高于同期平均水平。这使得厄尔尼诺天气模式已进入第二个年头。

B.在《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会上,全球领导人首次同意摆脱化石燃料,许多人认为此举意义甚微。

C.截至2022年底,我国非化石能源消费比重达到17.5%,可再生能源总装机容量12.13亿千瓦。可见,中国对全球应对气候变化贡献最多。

D.发展绿色低碳产业,倡导绿色消费,推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式,是推进美丽中国建设的重要举措。

(3)下列选项,不适合作为论据来支撑材料二的一项是 ______

A.十年来,中国能耗强度累计下降26.4%,以年均3%的能源消费增速支撑了6.2%的经济增长,相当于少用14亿吨标准煤,少排放二氧化碳近30亿吨。

B.2022年,我国新产业、新业态、新商业模式等“三新”经济增加值为210084亿元,相当于GDP的比重为17.36%,比2015年提高2.6个百分点。

C.截至2022年年底,全国城市公共汽电车共70.32万辆,其中新能源公交车54.26万辆,占比77.2%。全年完成运营里程291.6亿千米,客运量353.37亿人次。

D.2022年我国完成造林6304万亩(约合420.27万平方米),人工林保存面积达到13.14亿亩(合8760万平方米);荒漠化和沙化土地面积持续“双缩减”。

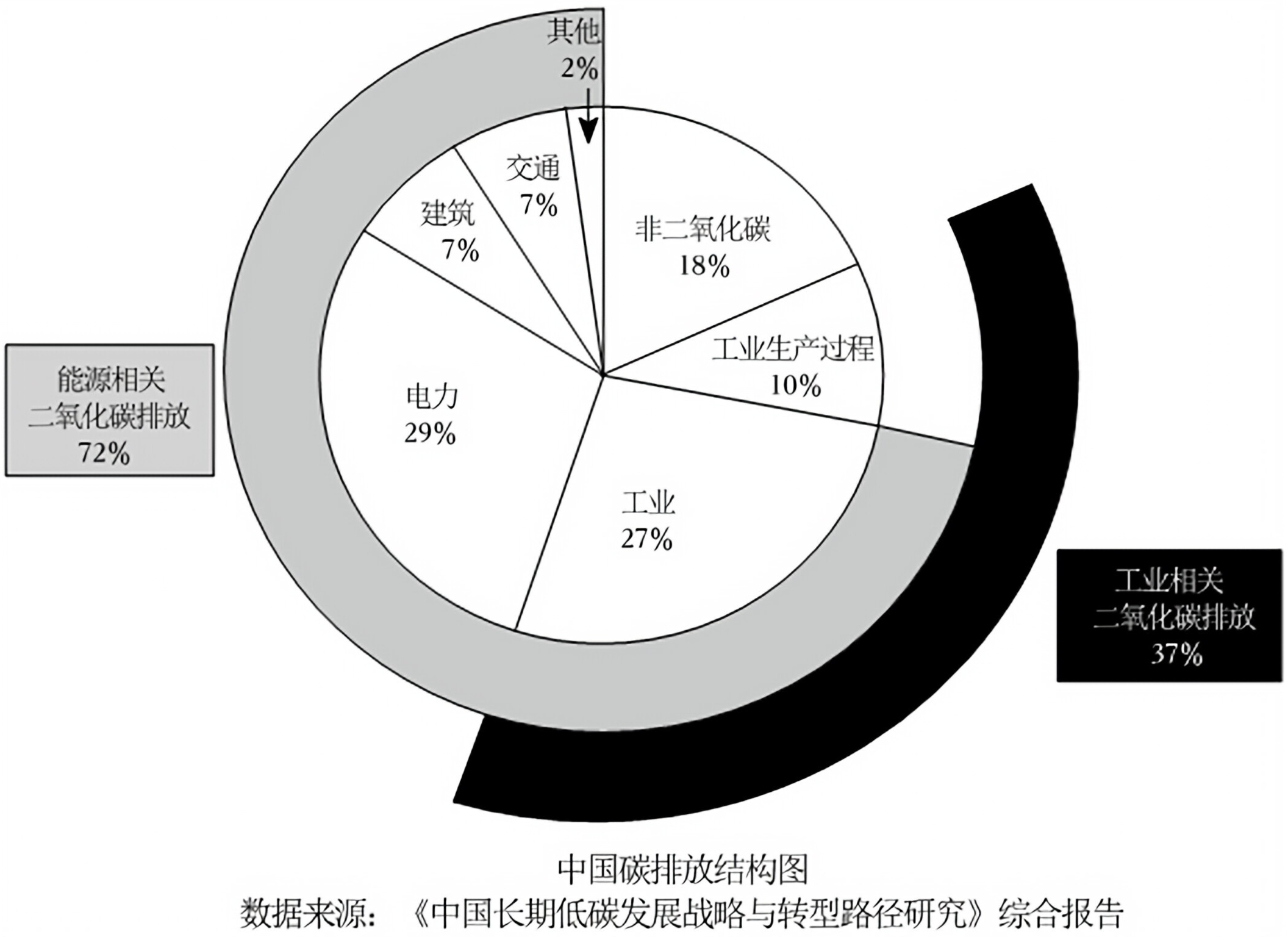

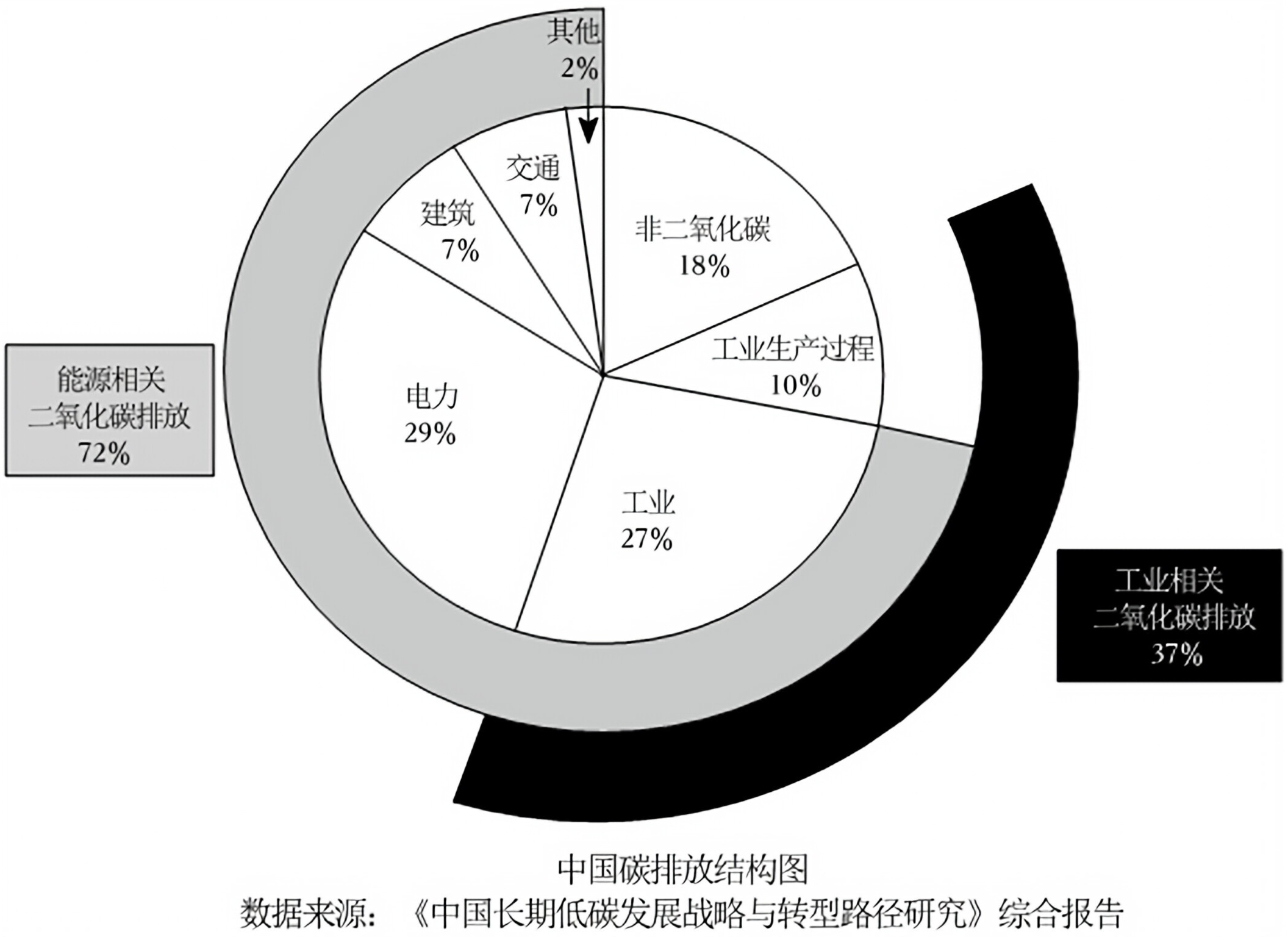

(4)根据两则材料内容,下列选项对如图这幅图表的解读不恰当的一项是 ______

A.二氧化碳是主要温室气体排放来源,所以减少二氧化碳排放是关键。

B.二氧化碳排放中,体量最大的板块是工业,其次是电力、建筑和交通。

C.与能源相关的排放占比72%,可见中国低碳转型的重点是能源转型。

D.经济社会发展全面绿色转型的总抓手是减污降碳协同增效。

(5)作为一名中学生,我们在生活中可以采取哪些措施来践行低碳理念?请结合材料简要概述。(每点2分,任意答出三点即可得满分,如有其他合理答案,可酌情给分)

材料一:

世界气象组织1月12日发布新闻公报,正式确认2023年为有记录以来最热一年。这打破了最暖纪录,也超出了许多气候科学家的预期。

升温可能还未停止。2024年,厄尔尼诺天气模式进入第二个年头,这通常会加剧全球变暖。1月,温暖的海水涌入东热带太平洋,全球海洋气温明显高于同期平均水平。英国《自然》网站刊文称,随着人类持续向大气中排放温室气体,2024年可能会出现比2023年更极端的天气和气候事件。

欧洲中期天气预报中心哥白尼气候变化服务局副主任萨曼莎•伯吉斯表示,2024年热浪还会继续,但无法预测它们将在何时何地发生。

各种气候数据服务机构一致认为,2023年经历了有记录以来最热的一天(7月6日),有记录以来最热的月份(7月),以及有记录以来最热的几个月(包括6月—12月)。当研究人员将现代温度记录与古气候温度指标相结合时,他们发现,2023年可能是10万年以来最热的一年。

伯吉斯说,造成2023年极端天气的因素很多。2023年,全球化石燃料产生的二氧化碳排放量创历史新高,达到368亿吨。2022年,汤加火山喷发,向大气中注入了吸热的水蒸气,也是一个因素。

另一个因素是厄尔尼诺现象。模拟表明,地球现在处于或接近厄尔尼诺现象的顶峰。伯吉斯说,目前全球海洋的高热量可能会在未来几个月为海洋热浪提供动力。

但研究人员仍未确定,2023年的极端气温是全球变暖正在加速的迹象,还是在一定程度上归因于全球气候系统自然变化造成的波动。

受气候变化影响,2023年的极端天气频现。其中包括5级飓风“奥蒂斯”,它突袭了墨西哥城市阿卡普尔科,致数十人死亡。加拿大魁北克6月和7月的野火产生的烟雾蔓延到美国中西部和东北部的许多城市,甚至漂洋过海到了欧洲部分地区。7月和8月,希腊各地大火肆虐,烧毁了森林,夺走许多人和动物的生命。8月,在夏威夷的毛伊岛,一场由强风和入侵的野草引发的野火造成至少100人死亡。

2023年底,在迪拜举行的《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会上,全球领导人首次同意摆脱化石燃料,但许多人认为此举相对于气候变化的巨大影响来说“太少、太迟”。

(摘编自张佳欣《2024年地球还会再掀热浪吗?》) 材料二:

近年来,在习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想指导下,中国完整准确全面贯彻新发展理念,将碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局和经济社会发展全局,将减污降碳协同增效作为经济社会发展全面绿色转型的总抓手,落实国家自主贡献目标,应对气候变化工作取得显著成效。

2022年,中国单位国内生产总值(GDP)二氧化碳排放比2005年下降超过51%。截至2022年底,非化石能源消费比重达到17.5%,可再生能源总装机容量12.13亿千瓦。2021年,全国森林覆盖率达到24.02%。截至2023年6月30日,全国碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量2.38亿吨,累计成交金额109.12亿元。

2022年以来,中国继续将积极应对气候变化作为实现自身可持续发展的内在要求及推动构建人类命运共同体的责任担当,做出一系列新部署新要求。党的二十大报告将应对气候变化作为促进人与自然和谐共生的现代化的重要内容,要求统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。2023年7月召开的全国生态环境保护大会要求处理好高质量发展和高水平保护、重点攻坚和协同治理、自然恢复和人工修复、外部约束和内生动力、“双碳”承诺和自主行动的关系,并将积极稳妥推进碳达峰碳中和作为美丽中国建设的一项重点任务。

(摘编自《中国应对气候变化的政策与行动2023年度报告》)(1)下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是 ______

A.目前全球海洋的高热量可能会在未来几个月为海洋热浪提供动力,这一厄尔尼诺现象通常会加剧全球变暖。

B.受气候变化影响,2023年的极端天气频现。研究人员认为,这种种异象正是全球变暖正在加速的迹象。

C.中国将减污降碳协同增效作为经济社会发展全面绿色转型的总抓手,积极应对气候变化工作成效显著,彰显了大国担当。

D.党的二十大报告将应对气候变化作为促进人与自然和谐共生的现代化的重要内容,提出了统筹产业结构调整等一系列要求。

(2)根据材料内容,下列说法正确的一项是 ______

A.2024年1月,温暖的海水涌入东热带太平洋,全球海洋气温明显高于同期平均水平。这使得厄尔尼诺天气模式已进入第二个年头。

B.在《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会上,全球领导人首次同意摆脱化石燃料,许多人认为此举意义甚微。

C.截至2022年底,我国非化石能源消费比重达到17.5%,可再生能源总装机容量12.13亿千瓦。可见,中国对全球应对气候变化贡献最多。

D.发展绿色低碳产业,倡导绿色消费,推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式,是推进美丽中国建设的重要举措。

(3)下列选项,不适合作为论据来支撑材料二的一项是 ______

A.十年来,中国能耗强度累计下降26.4%,以年均3%的能源消费增速支撑了6.2%的经济增长,相当于少用14亿吨标准煤,少排放二氧化碳近30亿吨。

B.2022年,我国新产业、新业态、新商业模式等“三新”经济增加值为210084亿元,相当于GDP的比重为17.36%,比2015年提高2.6个百分点。

C.截至2022年年底,全国城市公共汽电车共70.32万辆,其中新能源公交车54.26万辆,占比77.2%。全年完成运营里程291.6亿千米,客运量353.37亿人次。

D.2022年我国完成造林6304万亩(约合420.27万平方米),人工林保存面积达到13.14亿亩(合8760万平方米);荒漠化和沙化土地面积持续“双缩减”。

(4)根据两则材料内容,下列选项对如图这幅图表的解读不恰当的一项是 ______

A.二氧化碳是主要温室气体排放来源,所以减少二氧化碳排放是关键。

B.二氧化碳排放中,体量最大的板块是工业,其次是电力、建筑和交通。

C.与能源相关的排放占比72%,可见中国低碳转型的重点是能源转型。

D.经济社会发展全面绿色转型的总抓手是减污降碳协同增效。

(5)作为一名中学生,我们在生活中可以采取哪些措施来践行低碳理念?请结合材料简要概述。(每点2分,任意答出三点即可得满分,如有其他合理答案,可酌情给分)

题目解答

答案

(1)B.“研究人员认为,这种种异象正是全球变暖正在加速的迹象”错误,说法过于绝对,原文是“研究人员仍未确定……在一定程度上归因于全球气候系统自然变化造成的波动”。

故选B。

(2)A.“这使得厄尔尼诺天气模式已进入第二个年头”错误,属强加因果,原文是“2024年,厄尔尼诺天气模式进入第二个年头,这通常会加剧全球变暖……明显高于同期平均水平”。B.“许多人认为此举意义甚微”曲解文意,原文表达的是许多人认为此举意义重大,领导人们应更早达成共识。C.“可见,中国对全球应对气候变化贡献最多”错误,属牵强附会,于原文无据。

故选D。

(3)A.与原文论据“二氧化碳排放比2005年下降超过51%”一致,B.陈述的是“三新”经济的快速发展,C.与原文论据“非化石能源消费比重达到17.5%”一致,D.与原文论据“全国森林覆盖率达到24.02%”一致。

故选B。

(4)B.根据图表可知,二氧化碳排放中,体量最大的板块是电力。

故选B。

(5)材料一着眼于全球气候变化,分析了可能造成2023年极端天气频现的原因,这表明应对气候变化已经迫在眉睫,每个人都有责任过低碳生活,为应对气候变化做出贡献。材料二是我国应对气候变化的政策与行动及成效。其中国家指导思想是“要求统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展”。那么作为个人,如何践行低碳理念?可从思想认知、日常行为等方面践行,注意要符合中学生的身份。 ①加强低碳消费认知。思想认同是行动的根源,我们要从思想上认同“低碳理念”,就要了解相关知识、提高对低碳产品的识别能力,增强低碳消费意识和对低碳消费理念的思想认同,并内化成为自觉行动。

②在日常生活中节约能源,比如养成好习惯,可以从节约用电、用水,不浪费物品,包括食品等方面养成习惯。

③积极参与垃圾分类,鼓励回收再利用,减少浪费。校园人员众多,产生的垃圾也多,可以考虑垃圾回收再利用。作为个人,不仅自己做到垃圾分类,同时还应该通过宣传让身边的人也做到这一点,比如可以倡导减少使用塑料袋、瓶、餐具等一次性物品,转向可循环利用的环保材料,从而降低碳排放。

④出行方面,提倡绿色出行,优先选择公共交通出行或步行,或选择共享交通工具,减少个人的碳排放,积极配合节能减排。

答案:

(1)B

(2)D

(3)B

(4)B

(5)①加强低碳消费认知。主动了解低碳知识,提高对低碳产品的识别能力,增强低碳消费意识和对低碳消费理念的思想认同,并内化成为自觉行动。

②在日常生活中节约能源,在校园、宿舍和课堂等场合,养成良好的用电习惯,随手关灯、关水龙头,不乱扔废弃物品,并合理使用电器设备,提高能源利用效率,降低自己的碳排放量。

③积极参与垃圾分类,鼓励回收再利用,减少浪费。宣传倡导减少使用塑料袋、瓶、餐具等一次性物品,转向可循环利用的环保材料,从而降低碳排放。

④提倡绿色出行,日常生活中优先选择公共交通出行或步行,或选择共享交通工具,减少个人的碳排放,积极配合节能减排。

故选B。

(2)A.“这使得厄尔尼诺天气模式已进入第二个年头”错误,属强加因果,原文是“2024年,厄尔尼诺天气模式进入第二个年头,这通常会加剧全球变暖……明显高于同期平均水平”。B.“许多人认为此举意义甚微”曲解文意,原文表达的是许多人认为此举意义重大,领导人们应更早达成共识。C.“可见,中国对全球应对气候变化贡献最多”错误,属牵强附会,于原文无据。

故选D。

(3)A.与原文论据“二氧化碳排放比2005年下降超过51%”一致,B.陈述的是“三新”经济的快速发展,C.与原文论据“非化石能源消费比重达到17.5%”一致,D.与原文论据“全国森林覆盖率达到24.02%”一致。

故选B。

(4)B.根据图表可知,二氧化碳排放中,体量最大的板块是电力。

故选B。

(5)材料一着眼于全球气候变化,分析了可能造成2023年极端天气频现的原因,这表明应对气候变化已经迫在眉睫,每个人都有责任过低碳生活,为应对气候变化做出贡献。材料二是我国应对气候变化的政策与行动及成效。其中国家指导思想是“要求统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展”。那么作为个人,如何践行低碳理念?可从思想认知、日常行为等方面践行,注意要符合中学生的身份。 ①加强低碳消费认知。思想认同是行动的根源,我们要从思想上认同“低碳理念”,就要了解相关知识、提高对低碳产品的识别能力,增强低碳消费意识和对低碳消费理念的思想认同,并内化成为自觉行动。

②在日常生活中节约能源,比如养成好习惯,可以从节约用电、用水,不浪费物品,包括食品等方面养成习惯。

③积极参与垃圾分类,鼓励回收再利用,减少浪费。校园人员众多,产生的垃圾也多,可以考虑垃圾回收再利用。作为个人,不仅自己做到垃圾分类,同时还应该通过宣传让身边的人也做到这一点,比如可以倡导减少使用塑料袋、瓶、餐具等一次性物品,转向可循环利用的环保材料,从而降低碳排放。

④出行方面,提倡绿色出行,优先选择公共交通出行或步行,或选择共享交通工具,减少个人的碳排放,积极配合节能减排。

答案:

(1)B

(2)D

(3)B

(4)B

(5)①加强低碳消费认知。主动了解低碳知识,提高对低碳产品的识别能力,增强低碳消费意识和对低碳消费理念的思想认同,并内化成为自觉行动。

②在日常生活中节约能源,在校园、宿舍和课堂等场合,养成良好的用电习惯,随手关灯、关水龙头,不乱扔废弃物品,并合理使用电器设备,提高能源利用效率,降低自己的碳排放量。

③积极参与垃圾分类,鼓励回收再利用,减少浪费。宣传倡导减少使用塑料袋、瓶、餐具等一次性物品,转向可循环利用的环保材料,从而降低碳排放。

④提倡绿色出行,日常生活中优先选择公共交通出行或步行,或选择共享交通工具,减少个人的碳排放,积极配合节能减排。