【题文】读下面的文字,完成下列小题。材料一:图1中国:不同年龄段出生人数50后60后70后80后90后00后10后20后30后 出生代际图2中国:劳动力数量与相对占比变化趋势50后60后70后80后90后00后10后20后30后 年份(图1图2出自王辉、杨卿梱《新中国70年人口变迁与老龄化挑战》)材料二:我国已进行过六次人口普查,世界各国也都定期开展人口普查。当前,中国特色社会主义进入新时代。开展第七次全国人口普查,是完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展的迫切需要。自2010年第六次全国人口普查以来,我国人口发展的内在动力和外部条件发生了显著改变,出现重要转折性变化,人口总规模增长惯性减弱,劳动年龄人口波动下降,老龄化程度不断加深。开展人口普查,了解人口增长、劳动力供给、流动人口变化情况,摸清老年人口规模,有助于准确分析判断未来我国人口形势,准确把握人口发展变化的新情况、新特征和新趋势,深刻认识这些变化对人口安全和经济社会发展带来的挑战和机遇,对于调整完善人口政策,推动人口结构优化,促进人口素质提升具有重要意义。(摘编自《国务院第七次全国人口普查领导小组办公室负责人就第七次全国人口普查有关问题答记者问》,中国经济网2019年11月9日)材料三:一个国家或地区的总人口中劳动年龄人口占比较高,少儿与老年抚养负担均相对较轻,便创造了有利于经济发展的人口条件,从而形成高储蓄和高投资的宏观经济格局。在改革开放的前40年间,凭借人口转变后的丰富人口红利,我国发挥了廉价劳动力的比较优势融入国际分工,创造了经济增长奇迹。在第一次人口红利消耗殆尽之际,我国即将迎来第二次人口红利。第二次人口红利主要来源于人力资本提升带来的高投资回报率,提高全要素生产率(全要素生产率即生产单位作为系统中的各个要素的综合生产率,它的提高就是产业升级与生产力的发展)的重点将从提高劳动投入转向提高人力资本。第一次人口红利得益于我国在基础教育领域取得的瞩目成就,九年义务教育的基本普及为经济发展提供了数亿具有基础教育水平的劳动者。第二次人口红利将受益于我国在高等教育、职业教育等方面的长期、持续努力。据教育部公布的数据,我国高中阶段毛入学率、高等教育毛入学率分别从2000年的42.8%和12.5%提升至2019年的89.5%、51.6%。据预测,到2030年,我国大专及以上受教育程度的劳动力规模将达3亿,占全部劳动年龄人口的三分之一,这一数字到2050年将达5亿。这意味着,我国未来将拥有全球最大规模受过高等教育的劳动者群体。劳动力素质的全面提升是国家创新驱动发展战略的基石,第二次人口红利的累积正推动我国产业的转型与升级。(摘编自杨舸《人才争夺战背后是第二次人口红利》,《光明日报》2020年10月22日)材料四:全面提升人口素质,需要深化同智能科教素质相关的体制改革。主要是深化教育体制和科技体制改革。要全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,发展素质教育,推进教育公平,改革招生考试制度。拓宽招生渠道,扩大高校招生自主权。改革教学体制,适当增加智能教育科目,提高学生自主动脑、动手能力。把激发科研人员的自主创新精神和能力作为深化科技体制改革的重要目标,进一步完善科研体制,探索更能激发专家学者发明创造积极性、有利于“冒尖”人才脱颖而出的体制机制。全面提升人口素质,深化同精神文明素质相关的体制改革。当前可以从两个方面着力:一方面,加强宣传教育,建强宣教队伍,提升宣教质量,改进宣教方式方法,把社会主义核心价值观融入经济社会发展各方面,转化为人们的情感认同和行为习惯。另一方面,加强法治建设,凡是能够纳入法律规范的事务都应出台尽可能详尽的法律法规,以更有效地弘扬正气、纠正各种不文明行为。(摘编自田雪原《全面提升人口素质》,(人民日报)2018年12月10日“人民要论”)【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项题( )A.2020年起劳动力数量开始逐年减少,这与从90后开始出生人口逐年降低有关。B.50后到30后代际人口数量,呈波动起伏的态势,总体上看呈现出下降的趋势。C.推动人口结构优化,促进人口素质全面提升,需要以人口普查数据为重要依据。D.我国在高等教育、职业教育等方面的长期发展,是第二次人口红利到来的基础。【小题2】下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )A.第七次人口普查对于应对劳动年龄人口波动下降、老龄化程度不断加深的社会问题具有重要意义。B.50后至80后是代际人口出生的四个高峰期,加上我国九年义务教育的基本普及,这才有了改革开放前四十年我国经济取得的巨大发展。C.劳动力素质的全面提升是国家创新驱动发展战略的基石,这需要深化教育体制和科技体制改革,深化同精神文明素质相关的体制改革。D.激发科研人员自主创新精神和能力,进一步完善科研体制,探索更能激发专家学者发明创造积极性的体制机制,是深化科技体制改革的首要任务。【小题3】请结合材料简要概括,2030年我国人口结构可能出现的主要变化。

材料一:

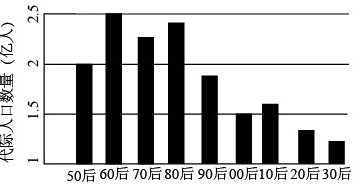

图1中国:不同年龄段出生人数

出生代际

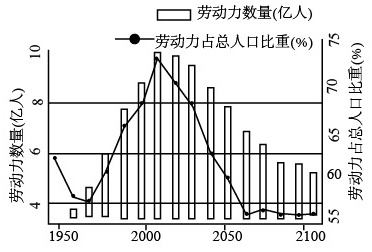

图2中国:劳动力数量与相对占比变化趋势

年份

(图1图2出自王辉、杨卿梱《新中国70年人口变迁与老龄化挑战》)

材料二:

我国已进行过六次人口普查,世界各国也都定期开展人口普查。当前,中国特色社会主义进入新时代。开展第七次全国人口普查,是完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展的迫切需要。自2010年第六次全国人口普查以来,我国人口发展的内在动力和外部条件发生了显著改变,出现重要转折性变化,人口总规模增长惯性减弱,劳动年龄人口波动下降,老龄化程度不断加深。开展人口普查,了解人口增长、劳动力供给、流动人口变化情况,摸清老年人口规模,有助于准确分析判断未来我国人口形势,准确把握人口发展变化的新情况、新特征和新趋势,深刻认识这些变化对人口安全和经济社会发展带来的挑战和机遇,对于调整完善人口政策,推动人口结构优化,促进人口素质提升具有重要意义。

(摘编自《国务院第七次全国人口普查领导小组办公室负责人就第七次全国人口普查有关问题答记者问》,中国经济网2019年11月9日)

材料三:

一个国家或地区的总人口中劳动年龄人口占比较高,少儿与老年抚养负担均相对较轻,便创造了有利于经济发展的人口条件,从而形成高储蓄和高投资的宏观经济格局。在改革开放的前40年间,凭借人口转变后的丰富人口红利,我国发挥了廉价劳动力的比较优势融入国际分工,创造了经济增长奇迹。在第一次人口红利消耗殆尽之际,我国即将迎来第二次人口红利。

第二次人口红利主要来源于人力资本提升带来的高投资回报率,提高全要素生产率(全要素生产率即生产单位作为系统中的各个要素的综合生产率,它的提高就是产业升级与生产力的发展)的重点将从提高劳动投入转向提高人力资本。第一次人口红利得益于我国在基础教育领域取得的瞩目成就,九年义务教育的基本普及为经济发展提供了数亿具有基础教育水平的劳动者。第二次人口红利将受益于我国在高等教育、职业教育等方面的长期、持续努力。

据教育部公布的数据,我国高中阶段毛入学率、高等教育毛入学率分别从2000年的42.8%和12.5%提升至2019年的89.5%、51.6%。据预测,到2030年,我国大专及以上受教育程度的劳动力规模将达3亿,占全部劳动年龄人口的三分之一,这一数字到2050年将达5亿。

这意味着,我国未来将拥有全球最大规模受过高等教育的劳动者群体。劳动力素质的全面提升是国家创新驱动发展战略的基石,第二次人口红利的累积正推动我国产业的转型与升级。

(摘编自杨舸《人才争夺战背后是第二次人口红利》,《光明日报》2020年10月22日)

材料四:

全面提升人口素质,需要深化同智能科教素质相关的体制改革。主要是深化教育体制和科技体制改革。要全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,发展素质教育,推进教育公平,改革招生考试制度。拓宽招生渠道,扩大高校招生自主权。改革教学体制,适当增加智能教育科目,提高学生自主动脑、动手能力。把激发科研人员的自主创新精神和能力作为深化科技体制改革的重要目标,进一步完善科研体制,探索更能激发专家学者发明创造积极性、有利于“冒尖”人才脱颖而出的体制机制。

全面提升人口素质,深化同精神文明素质相关的体制改革。当前可以从两个方面着力:一方面,加强宣传教育,建强宣教队伍,提升宣教质量,改进宣教方式方法,把社会主义核心价值观融入经济社会发展各方面,转化为人们的情感认同和行为习惯。另一方面,加强法治建设,凡是能够纳入法律规范的事务都应出台尽可能详尽的法律法规,以更有效地弘扬正气、纠正各种不文明行为。

(摘编自田雪原《全面提升人口素质》,(人民日报)2018年12月10日“人民要论”)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项题( )| A.2020年起劳动力数量开始逐年减少,这与从90后开始出生人口逐年降低有关。 |

| B.50后到30后代际人口数量,呈波动起伏的态势,总体上看呈现出下降的趋势。 |

| C.推动人口结构优化,促进人口素质全面提升,需要以人口普查数据为重要依据。 |

| D.我国在高等教育、职业教育等方面的长期发展,是第二次人口红利到来的基础。 |

| A.第七次人口普查对于应对劳动年龄人口波动下降、老龄化程度不断加深的社会问题具有重要意义。 |

| B.50后至80后是代际人口出生的四个高峰期,加上我国九年义务教育的基本普及,这才有了改革开放前四十年我国经济取得的巨大发展。 |

| C.劳动力素质的全面提升是国家创新驱动发展战略的基石,这需要深化教育体制和科技体制改革,深化同精神文明素质相关的体制改革。 |

| D.激发科研人员自主创新精神和能力,进一步完善科研体制,探索更能激发专家学者发明创造积极性的体制机制,是深化科技体制改革的首要任务。 |

题目解答

答案

【小题1】A

【小题2】D

【小题3】①老年人口数量巨大,少子化严重。②劳动力数量及占比大幅度降低。③受过高等教育的劳动者数量及占比大幅度上升。