题目

阅读下面的文字,完成各题。材料一: 碳中和是节能减排术语,是减少二氧化碳排放量的手段。碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内,直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放,实现二氧化碳的“零排放”。(摘编自百度百科)材料二: “全球碳计划”数据显示,2011—2020年全球的年均人为CO2排放量约为389亿吨,其中能源消费和土地利用变化的碳排放分别占了全球碳排放总量的89%和11%;且其中48%的人为(CO2排放滞留在大气中,其余29%和26%分别被陆地和海洋生态系统吸收固定。400-|||-300 能源-|||-200-|||-100-|||-100 土地利用变化-|||-50-|||-100-|||-o-|||--100-|||-200 大气-|||-300-|||-。-|||--50-|||--100 海洋-|||--150-|||-50-|||-o-|||--50-|||--100 陆地-|||--150-|||-1850 1900 1950 2000 (年)全球人为CO2收支平衡的统计分析 基于CO2累计排放量与由CO2引起的全球表面温度最高值增加量的近线性关系,联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第六次评估报告估算了全球1.5℃和2℃控温目标(67%可能性)下的2020年后全球人为CO2允许增加的储量分别为4000亿吨和11500亿吨。这意味着如果不采取任何减排措施,参照2011—2020年期间全球年均人为CO2排放速率(389亿吨CO2/年),到2030年和2050年全球大气温升将会分别超过1.5℃和2℃。由此可见,全球协同控制人为碳排放,实施“双碳”行动是人类社会应对全球气候变化的必然选择。同时,考虑到全球碳循环、大气CO2浓度和升温对大气CO2移除过程的复杂非线性响应特征,实现全球“双碳”目标可能需要付出更多的人为努力。(摘编自于贵瑞、郝天象、朱剑兴《中国碳达峰,碳中和行动方略之探讨》)注:全球碳平衡方程中,大气、陆地和海洋三者总贡献为103%,超出的3%来自评估的不确定性。材料三: 全球升温已经导致气候风险越来越高,气候变化是人类面临的全球性问题。因此,多数发达国家在实现碳排放达峰后,明确了碳中和的时间表。近年来,中国积极实施应对气候变化的国家战略,采取调整产业结构、优化能源结构等方式节能,提高能效;通过推进碳市场建设、增加森林碳汇等一系列措施,使得温室气体排放得到有效控制。中国采取行动积极应对气候变化,尽早实现碳达峰,迈向近零碳排放,这不仅是国际责任担当,也是建设美丽中国的需要和保障。 目前,我国碳中和产业链核心产业架构从碳排放到碳吸收大致可划分为三部分,前端为碳排放;中端提升节能减排水平、碳捕捉、碳吸收等;后端加强生态碳汇,包括使用新能源发电、新能源汽车、采用绿色建筑、扩大树木种植面积以及采用碳交易市场等,增加碳吸纳量。 我国首次明确提出碳达峰和碳中和的目标是在2020年9月份的第七十五届联合国大会一般性辩论上。我国宣布将采取更加有力的政策和措施,并且承诺力争于2030年前达到峰值,2030年单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降60%—65%,2060年前实现碳中和的宏远目标。随后在多次重大工作会议和对外问答过程中提到碳中和和碳达峰目标。预计未来随着我国节能减排政策的进一步出台,我国碳排放情况将进一步改善。(摘编自中经智盛研究院《中国碳中和行业现状分析与发展前景展望报告》)(1)下列对材料二相关内容的理解和分析,不正确的一项是 ____ A.2011-2020年全球年均人为CO2排放量约389亿吨,其中近半滞留在大气中,其余基本上平均被陆地和海洋生态系统吸收固定。B.从1850到2000年,能源消费的CO2年排放量整体呈均匀上升趋势,而陆地、海洋生态系统对CO2的吸收量整体呈下降趋势。C.从1850到2000年,相较于能源消费的CO2年排放量的变化,土地利用变化的CO2年排放量变动相对较小,但其影响也不能忽视。D.如果不采取合理的减排措施,到2030年和2050年全球大气温升可能会分别超过1.5摄氏度和2摄氏度,因此控制人为碳排放迫在眉睫。(2)下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是 ____ A.节能减排是当下全球各国都需要思考和实践的事情,人类需要协力抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量。B.我国正在积极采取行动应对气候变化,伴随着一系列节能减排政策的出台,未来我国碳排放情况必将有所改善。C.面对气候变化这一全球性问题,我国积极承担国际责任,先于多数发达国家提出碳中和和时间表。D.我国碳排放计划于2030年前达到峰值,到2030年时单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降60%以上。(3)根据以上材料,下列理解与推断正确的一项是 ____ A.“碳达峰”与“碳中和”基本上是一个意思,即指二氧化碳的排放量达到一定的峰值后,逐步回落并趋于中和的现象。B.受全球碳循环、大气二氧化碳浓度和升温对大气二氧化碳移除过程的复杂非线性响应特征的影响,实现全球“碳达峰”“碳中和”将是一个长期的过程。C.中国积极实施应对气候变化的国家战略,采取调整产业结构、优化能源结构等方式,使温室气体排放得到有效控制。D.在节能减排方面,我国已经出台了一系列政策,到2030年碳排放将达到峰值,之后会逐步实现碳中和的宏伟目标。

阅读下面的文字,完成各题。

材料一:

碳中和是节能减排术语,是减少二氧化碳排放量的手段。碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内,直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放,实现二氧化碳的“零排放”。

(摘编自百度百科)材料二:

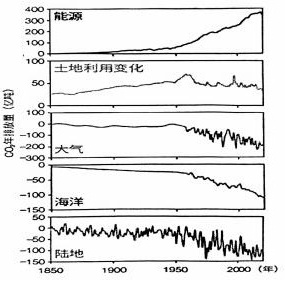

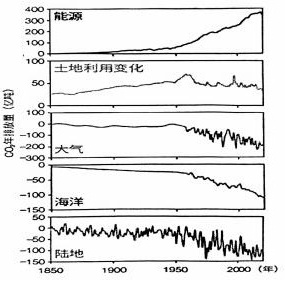

“全球碳计划”数据显示,2011—2020年全球的年均人为CO2排放量约为389亿吨,其中能源消费和土地利用变化的碳排放分别占了全球碳排放总量的89%和11%;且其中48%的人为(CO2排放滞留在大气中,其余29%和26%分别被陆地和海洋生态系统吸收固定。

全球人为CO2收支平衡的统计分析 基于CO2累计排放量与由CO2引起的全球表面温度最高值增加量的近线性关系,联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第六次评估报告估算了全球1.5℃和2℃控温目标(67%可能性)下的2020年后全球人为CO2允许增加的储量分别为4000亿吨和11500亿吨。这意味着如果不采取任何减排措施,参照2011—2020年期间全球年均人为CO2排放速率(389亿吨CO2/年),到2030年和2050年全球大气温升将会分别超过1.5℃和2℃。由此可见,全球协同控制人为碳排放,实施“双碳”行动是人类社会应对全球气候变化的必然选择。同时,考虑到全球碳循环、大气CO2浓度和升温对大气CO2移除过程的复杂非线性响应特征,实现全球“双碳”目标可能需要付出更多的人为努力。

(摘编自于贵瑞、郝天象、朱剑兴《中国碳达峰,碳中和行动方略之探讨》)注:全球碳平衡方程中,大气、陆地和海洋三者总贡献为103%,超出的3%来自评估的不确定性。

材料三:

全球升温已经导致气候风险越来越高,气候变化是人类面临的全球性问题。因此,多数发达国家在实现碳排放达峰后,明确了碳中和的时间表。近年来,中国积极实施应对气候变化的国家战略,采取调整产业结构、优化能源结构等方式节能,提高能效;通过推进碳市场建设、增加森林碳汇等一系列措施,使得温室气体排放得到有效控制。中国采取行动积极应对气候变化,尽早实现碳达峰,迈向近零碳排放,这不仅是国际责任担当,也是建设美丽中国的需要和保障。

目前,我国碳中和产业链核心产业架构从碳排放到碳吸收大致可划分为三部分,前端为碳排放;中端提升节能减排水平、碳捕捉、碳吸收等;后端加强生态碳汇,包括使用新能源发电、新能源汽车、采用绿色建筑、扩大树木种植面积以及采用碳交易市场等,增加碳吸纳量。

我国首次明确提出碳达峰和碳中和的目标是在2020年9月份的第七十五届联合国大会一般性辩论上。我国宣布将采取更加有力的政策和措施,并且承诺力争于2030年前达到峰值,2030年单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降60%—65%,2060年前实现碳中和的宏远目标。随后在多次重大工作会议和对外问答过程中提到碳中和和碳达峰目标。预计未来随着我国节能减排政策的进一步出台,我国碳排放情况将进一步改善。

(摘编自中经智盛研究院《中国碳中和行业现状分析与发展前景展望报告》)(1)下列对材料二相关内容的理解和分析,不正确的一项是 ____

A.2011-2020年全球年均人为CO2排放量约389亿吨,其中近半滞留在大气中,其余基本上平均被陆地和海洋生态系统吸收固定。

B.从1850到2000年,能源消费的CO2年排放量整体呈均匀上升趋势,而陆地、海洋生态系统对CO2的吸收量整体呈下降趋势。

C.从1850到2000年,相较于能源消费的CO2年排放量的变化,土地利用变化的CO2年排放量变动相对较小,但其影响也不能忽视。

D.如果不采取合理的减排措施,到2030年和2050年全球大气温升可能会分别超过1.5摄氏度和2摄氏度,因此控制人为碳排放迫在眉睫。

(2)下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是 ____

A.节能减排是当下全球各国都需要思考和实践的事情,人类需要协力抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量。

B.我国正在积极采取行动应对气候变化,伴随着一系列节能减排政策的出台,未来我国碳排放情况必将有所改善。

C.面对气候变化这一全球性问题,我国积极承担国际责任,先于多数发达国家提出碳中和和时间表。

D.我国碳排放计划于2030年前达到峰值,到2030年时单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降60%以上。

(3)根据以上材料,下列理解与推断正确的一项是 ____

A.“碳达峰”与“碳中和”基本上是一个意思,即指二氧化碳的排放量达到一定的峰值后,逐步回落并趋于中和的现象。

B.受全球碳循环、大气二氧化碳浓度和升温对大气二氧化碳移除过程的复杂非线性响应特征的影响,实现全球“碳达峰”“碳中和”将是一个长期的过程。

C.中国积极实施应对气候变化的国家战略,采取调整产业结构、优化能源结构等方式,使温室气体排放得到有效控制。

D.在节能减排方面,我国已经出台了一系列政策,到2030年碳排放将达到峰值,之后会逐步实现碳中和的宏伟目标。

材料一:

碳中和是节能减排术语,是减少二氧化碳排放量的手段。碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内,直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放,实现二氧化碳的“零排放”。

(摘编自百度百科)材料二:

“全球碳计划”数据显示,2011—2020年全球的年均人为CO2排放量约为389亿吨,其中能源消费和土地利用变化的碳排放分别占了全球碳排放总量的89%和11%;且其中48%的人为(CO2排放滞留在大气中,其余29%和26%分别被陆地和海洋生态系统吸收固定。

全球人为CO2收支平衡的统计分析 基于CO2累计排放量与由CO2引起的全球表面温度最高值增加量的近线性关系,联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第六次评估报告估算了全球1.5℃和2℃控温目标(67%可能性)下的2020年后全球人为CO2允许增加的储量分别为4000亿吨和11500亿吨。这意味着如果不采取任何减排措施,参照2011—2020年期间全球年均人为CO2排放速率(389亿吨CO2/年),到2030年和2050年全球大气温升将会分别超过1.5℃和2℃。由此可见,全球协同控制人为碳排放,实施“双碳”行动是人类社会应对全球气候变化的必然选择。同时,考虑到全球碳循环、大气CO2浓度和升温对大气CO2移除过程的复杂非线性响应特征,实现全球“双碳”目标可能需要付出更多的人为努力。

(摘编自于贵瑞、郝天象、朱剑兴《中国碳达峰,碳中和行动方略之探讨》)注:全球碳平衡方程中,大气、陆地和海洋三者总贡献为103%,超出的3%来自评估的不确定性。

材料三:

全球升温已经导致气候风险越来越高,气候变化是人类面临的全球性问题。因此,多数发达国家在实现碳排放达峰后,明确了碳中和的时间表。近年来,中国积极实施应对气候变化的国家战略,采取调整产业结构、优化能源结构等方式节能,提高能效;通过推进碳市场建设、增加森林碳汇等一系列措施,使得温室气体排放得到有效控制。中国采取行动积极应对气候变化,尽早实现碳达峰,迈向近零碳排放,这不仅是国际责任担当,也是建设美丽中国的需要和保障。

目前,我国碳中和产业链核心产业架构从碳排放到碳吸收大致可划分为三部分,前端为碳排放;中端提升节能减排水平、碳捕捉、碳吸收等;后端加强生态碳汇,包括使用新能源发电、新能源汽车、采用绿色建筑、扩大树木种植面积以及采用碳交易市场等,增加碳吸纳量。

我国首次明确提出碳达峰和碳中和的目标是在2020年9月份的第七十五届联合国大会一般性辩论上。我国宣布将采取更加有力的政策和措施,并且承诺力争于2030年前达到峰值,2030年单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降60%—65%,2060年前实现碳中和的宏远目标。随后在多次重大工作会议和对外问答过程中提到碳中和和碳达峰目标。预计未来随着我国节能减排政策的进一步出台,我国碳排放情况将进一步改善。

(摘编自中经智盛研究院《中国碳中和行业现状分析与发展前景展望报告》)(1)下列对材料二相关内容的理解和分析,不正确的一项是 ____

A.2011-2020年全球年均人为CO2排放量约389亿吨,其中近半滞留在大气中,其余基本上平均被陆地和海洋生态系统吸收固定。

B.从1850到2000年,能源消费的CO2年排放量整体呈均匀上升趋势,而陆地、海洋生态系统对CO2的吸收量整体呈下降趋势。

C.从1850到2000年,相较于能源消费的CO2年排放量的变化,土地利用变化的CO2年排放量变动相对较小,但其影响也不能忽视。

D.如果不采取合理的减排措施,到2030年和2050年全球大气温升可能会分别超过1.5摄氏度和2摄氏度,因此控制人为碳排放迫在眉睫。

(2)下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是 ____

A.节能减排是当下全球各国都需要思考和实践的事情,人类需要协力抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量。

B.我国正在积极采取行动应对气候变化,伴随着一系列节能减排政策的出台,未来我国碳排放情况必将有所改善。

C.面对气候变化这一全球性问题,我国积极承担国际责任,先于多数发达国家提出碳中和和时间表。

D.我国碳排放计划于2030年前达到峰值,到2030年时单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降60%以上。

(3)根据以上材料,下列理解与推断正确的一项是 ____

A.“碳达峰”与“碳中和”基本上是一个意思,即指二氧化碳的排放量达到一定的峰值后,逐步回落并趋于中和的现象。

B.受全球碳循环、大气二氧化碳浓度和升温对大气二氧化碳移除过程的复杂非线性响应特征的影响,实现全球“碳达峰”“碳中和”将是一个长期的过程。

C.中国积极实施应对气候变化的国家战略,采取调整产业结构、优化能源结构等方式,使温室气体排放得到有效控制。

D.在节能减排方面,我国已经出台了一系列政策,到2030年碳排放将达到峰值,之后会逐步实现碳中和的宏伟目标。

题目解答

答案

(1)B.由图可知,从1850到2000年能源消费的CO2年排放量并非整体呈均匀上升趋势。

故选B。

(2)C.“先于多数发达国家提出碳中和和时间表”于文无据。

故选C。

(3)A.碳达峰和碳中和并不是一个意思,碳达峰指在某个时点,二氧化碳的排放不再增长,达到峰值后逐步回落;碳中和指通过植树造林等形式,以抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳零排放。C.“采取调整产业结构、优化能源结构等方式”是用来“提高能效”。D.“到2030年碳排放将达到峰值,……宏伟目标”于文无据。

故选B。

答案:

(1)B

(2)C

(3)B

故选B。

(2)C.“先于多数发达国家提出碳中和和时间表”于文无据。

故选C。

(3)A.碳达峰和碳中和并不是一个意思,碳达峰指在某个时点,二氧化碳的排放不再增长,达到峰值后逐步回落;碳中和指通过植树造林等形式,以抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳零排放。C.“采取调整产业结构、优化能源结构等方式”是用来“提高能效”。D.“到2030年碳排放将达到峰值,……宏伟目标”于文无据。

故选B。

答案:

(1)B

(2)C

(3)B