题目

阅读下面文章,完成下列各题。材料一: 2021年是我国全民义务植树活动开展40周年。1981年,第五届全国人民代表大会第四次会议审议通过《关于开展全民义务植树运动的决议》。从那时起,植树造林、绿化祖国,被寄托了建设社会主义、造福子孙后代的战略意义,人们对人与自然关系的认识不断深入。数据显示,我国森林覆盖率已由20世纪80年代初的12%提高到目前的23.04%,近20年来我国新增植被覆盖面积约占全球新增总量的25%,居全球首位。 良好的生态环境是全面建成小康社会的重要体现,也是人民群众的共有财富。开启全面建设社会主义现代化国家新征程,“生态文明建设实现新进步”成为“十四五”时期经济社会发展主要目标之一。单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%,主要污染物排放总量持续减少,森林覆盖率提高到24.0%……一系列具体目标,为建设人与自然和谐共生的现代化指明了前进方向攻坚克难,接续奋斗,一年接着一年干,美丽中国的画卷必将更加动人。(摘编自《“当惊世界殊”的绿色奇迹》,《人民日报》2021年3月25日)材料二: 70年来,我国污染防治方式不断创新,领域不断拓展,力度不断加大。和很多国家相比,我国这些年的重视程度之高、治理力度之大、环境质量改善速度之快是罕见的。但大气污染防治的形势依然严峻,因此,要有打攻坚战的决心,还要有打持久战的恒心。 70年来,我国生态保护的理念实现了从跟随到引领的历史性飞跃,生态治理体系实现了由粗放到严密的历史性转变,生态状况实现了由局部改善到总体改善的历史性转折。全国已建立2750个自然保护区,总面积占陆域国土面积的15%;全国各类自然保护地共11029处,总面积占陆域国土面积的18%,提前实现了联合国《生物多样性公约》提出的到2020年保护地面积达到17%的目标。70年来,我国实施了天然林保护、退耕还林还草等一系列重大的生态保护工程。(摘编自《70年中国生态环境保护成效回顾》,《中国环境报》2019年10月8日)材料三: 从新中国成立初期到改革开放的30年间,由于生产力水平相对较低,对自然环境的影响相对较小,经济发展和生态环境问题的矛盾并不突出。基于对生态环境的初步认识,大规模开展了包括植树造林、美化环境、保持水土和兴修水利等生态建设活动。改革开放以后,我国把保护环境确立为基本国策、设立国家环境保护局、颁布环境保护法等,为推动环保事业发展奠定了坚实基础。但是,与此同时,粗放型的发展模式导致资源消耗过大、环境污染严重,自然生态几乎到了其难以承载的极限。发达国家工业化百年间出现的环境问题,在中国短期内集中爆发。 党的十八大以来,我国把握中国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段的基本特征,将生态文明建设纳入中国特色社会主义事业总体布局,《关于加快推进生态文明建设的意见》《生态文明体制改革总体方案》相继出台,为生态文明建设提供了制度保障,全面启动生态保护、污染控制和资源节约的转型发展进程,生态文明建设进入了新的发展阶段。 我国参与并融入全球可持续发展进程,引领全球生态文明建设。自1971年中国重返联合国后,50多年来在世界环境保护和可持续发展进程中,我国逐渐实现了从旁观者、参与者、贡献者向引领者的角色转换。中国秉承构建人类命运共同体的理念,积极推进《巴黎协定》达成和落实,促进绿色一带一路建设和联合国《2030年可持续发展议程》的实施。中国探索出一条应对气候变化、保护环境与实现经济增长多赢的发展路径,为绿色发展贡献中国方案。(摘编自《为绿色发展贡献中国方案》,《中国青年报》2019年9月30日)材料四:2012-2021年中国节能环保财政支出规模(单位:亿元)o-|||-2012 2013 2014 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021(资料来源:财政部前瞻产业研究院)(1)下列表述符合文意的是 ____ A.2012-2019年,我国节能环保财政支出的规模呈现出逐年上升的特点。B.2021年我国节能环保财政支出约6000亿元,比10年前增加了约两倍。C.今年我国自然保护地面积提前实现了《生物多样性公约》提出的目标。D.“十四五”时期“生态文明建设实现新进步”是我们的一个主要目标。(2)下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是 ____ A.植树造林、绿化祖国,从1981年才开始被赋予了建设社会主义、造福子孙后代的重要意义。B.建国初期,由于经济薄弱,经济发展对自然环境的影响较小,生态建设活动处于停滞状态。C.改革开放以后,粗放型的发展模式使自然生态几乎到了其难以承载的极限,因此需要转型。D.我国污染治理已取得很大成效,但大气污染防治形势依然严峻,还需要打攻坚战和持久战。(3)班级开展“生态文明大家谈”主题班会。请结合材料,谈谈建国73年来,我国生态环境保护取得突出成效的原因。

阅读下面文章,完成下列各题。

材料一:

2021年是我国全民义务植树活动开展40周年。1981年,第五届全国人民代表大会第四次会议审议通过《关于开展全民义务植树运动的决议》。从那时起,植树造林、绿化祖国,被寄托了建设社会主义、造福子孙后代的战略意义,人们对人与自然关系的认识不断深入。数据显示,我国森林覆盖率已由20世纪80年代初的12%提高到目前的23.04%,近20年来我国新增植被覆盖面积约占全球新增总量的25%,居全球首位。

良好的生态环境是全面建成小康社会的重要体现,也是人民群众的共有财富。开启全面建设社会主义现代化国家新征程,“生态文明建设实现新进步”成为“十四五”时期经济社会发展主要目标之一。单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%,主要污染物排放总量持续减少,森林覆盖率提高到24.0%……一系列具体目标,为建设人与自然和谐共生的现代化指明了前进方向攻坚克难,接续奋斗,一年接着一年干,美丽中国的画卷必将更加动人。

(摘编自《“当惊世界殊”的绿色奇迹》,《人民日报》2021年3月25日)

材料二:

70年来,我国污染防治方式不断创新,领域不断拓展,力度不断加大。和很多国家相比,我国这些年的重视程度之高、治理力度之大、环境质量改善速度之快是罕见的。但大气污染防治的形势依然严峻,因此,要有打攻坚战的决心,还要有打持久战的恒心。

70年来,我国生态保护的理念实现了从跟随到引领的历史性飞跃,生态治理体系实现了由粗放到严密的历史性转变,生态状况实现了由局部改善到总体改善的历史性转折。全国已建立2750个自然保护区,总面积占陆域国土面积的15%;全国各类自然保护地共11029处,总面积占陆域国土面积的18%,提前实现了联合国《生物多样性公约》提出的到2020年保护地面积达到17%的目标。70年来,我国实施了天然林保护、退耕还林还草等一系列重大的生态保护工程。

(摘编自《70年中国生态环境保护成效回顾》,《中国环境报》2019年10月8日)

材料三:

从新中国成立初期到改革开放的30年间,由于生产力水平相对较低,对自然环境的影响相对较小,经济发展和生态环境问题的矛盾并不突出。基于对生态环境的初步认识,大规模开展了包括植树造林、美化环境、保持水土和兴修水利等生态建设活动。改革开放以后,我国把保护环境确立为基本国策、设立国家环境保护局、颁布环境保护法等,为推动环保事业发展奠定了坚实基础。但是,与此同时,粗放型的发展模式导致资源消耗过大、环境污染严重,自然生态几乎到了其难以承载的极限。发达国家工业化百年间出现的环境问题,在中国短期内集中爆发。

党的十八大以来,我国把握中国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段的基本特征,将生态文明建设纳入中国特色社会主义事业总体布局,《关于加快推进生态文明建设的意见》《生态文明体制改革总体方案》相继出台,为生态文明建设提供了制度保障,全面启动生态保护、污染控制和资源节约的转型发展进程,生态文明建设进入了新的发展阶段。

我国参与并融入全球可持续发展进程,引领全球生态文明建设。自1971年中国重返联合国后,50多年来在世界环境保护和可持续发展进程中,我国逐渐实现了从旁观者、参与者、贡献者向引领者的角色转换。中国秉承构建人类命运共同体的理念,积极推进《巴黎协定》达成和落实,促进绿色一带一路建设和联合国《2030年可持续发展议程》的实施。中国探索出一条应对气候变化、保护环境与实现经济增长多赢的发展路径,为绿色发展贡献中国方案。

(摘编自《为绿色发展贡献中国方案》,《中国青年报》2019年9月30日)

材料四:

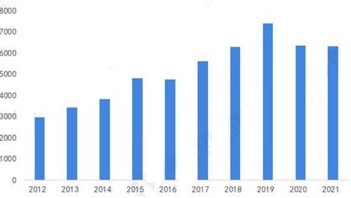

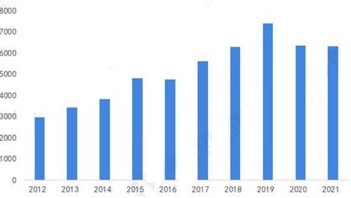

2012-2021年中国节能环保财政支出规模(单位:亿元)

(资料来源:财政部前瞻产业研究院)

(1)下列表述符合文意的是 ____

A.2012-2019年,我国节能环保财政支出的规模呈现出逐年上升的特点。

B.2021年我国节能环保财政支出约6000亿元,比10年前增加了约两倍。

C.今年我国自然保护地面积提前实现了《生物多样性公约》提出的目标。

D.“十四五”时期“生态文明建设实现新进步”是我们的一个主要目标。

(2)下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是 ____

A.植树造林、绿化祖国,从1981年才开始被赋予了建设社会主义、造福子孙后代的重要意义。

B.建国初期,由于经济薄弱,经济发展对自然环境的影响较小,生态建设活动处于停滞状态。

C.改革开放以后,粗放型的发展模式使自然生态几乎到了其难以承载的极限,因此需要转型。

D.我国污染治理已取得很大成效,但大气污染防治形势依然严峻,还需要打攻坚战和持久战。

(3)班级开展“生态文明大家谈”主题班会。请结合材料,谈谈建国73年来,我国生态环境保护取得突出成效的原因。

材料一:

2021年是我国全民义务植树活动开展40周年。1981年,第五届全国人民代表大会第四次会议审议通过《关于开展全民义务植树运动的决议》。从那时起,植树造林、绿化祖国,被寄托了建设社会主义、造福子孙后代的战略意义,人们对人与自然关系的认识不断深入。数据显示,我国森林覆盖率已由20世纪80年代初的12%提高到目前的23.04%,近20年来我国新增植被覆盖面积约占全球新增总量的25%,居全球首位。

良好的生态环境是全面建成小康社会的重要体现,也是人民群众的共有财富。开启全面建设社会主义现代化国家新征程,“生态文明建设实现新进步”成为“十四五”时期经济社会发展主要目标之一。单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%,主要污染物排放总量持续减少,森林覆盖率提高到24.0%……一系列具体目标,为建设人与自然和谐共生的现代化指明了前进方向攻坚克难,接续奋斗,一年接着一年干,美丽中国的画卷必将更加动人。

(摘编自《“当惊世界殊”的绿色奇迹》,《人民日报》2021年3月25日)

材料二:

70年来,我国污染防治方式不断创新,领域不断拓展,力度不断加大。和很多国家相比,我国这些年的重视程度之高、治理力度之大、环境质量改善速度之快是罕见的。但大气污染防治的形势依然严峻,因此,要有打攻坚战的决心,还要有打持久战的恒心。

70年来,我国生态保护的理念实现了从跟随到引领的历史性飞跃,生态治理体系实现了由粗放到严密的历史性转变,生态状况实现了由局部改善到总体改善的历史性转折。全国已建立2750个自然保护区,总面积占陆域国土面积的15%;全国各类自然保护地共11029处,总面积占陆域国土面积的18%,提前实现了联合国《生物多样性公约》提出的到2020年保护地面积达到17%的目标。70年来,我国实施了天然林保护、退耕还林还草等一系列重大的生态保护工程。

(摘编自《70年中国生态环境保护成效回顾》,《中国环境报》2019年10月8日)

材料三:

从新中国成立初期到改革开放的30年间,由于生产力水平相对较低,对自然环境的影响相对较小,经济发展和生态环境问题的矛盾并不突出。基于对生态环境的初步认识,大规模开展了包括植树造林、美化环境、保持水土和兴修水利等生态建设活动。改革开放以后,我国把保护环境确立为基本国策、设立国家环境保护局、颁布环境保护法等,为推动环保事业发展奠定了坚实基础。但是,与此同时,粗放型的发展模式导致资源消耗过大、环境污染严重,自然生态几乎到了其难以承载的极限。发达国家工业化百年间出现的环境问题,在中国短期内集中爆发。

党的十八大以来,我国把握中国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段的基本特征,将生态文明建设纳入中国特色社会主义事业总体布局,《关于加快推进生态文明建设的意见》《生态文明体制改革总体方案》相继出台,为生态文明建设提供了制度保障,全面启动生态保护、污染控制和资源节约的转型发展进程,生态文明建设进入了新的发展阶段。

我国参与并融入全球可持续发展进程,引领全球生态文明建设。自1971年中国重返联合国后,50多年来在世界环境保护和可持续发展进程中,我国逐渐实现了从旁观者、参与者、贡献者向引领者的角色转换。中国秉承构建人类命运共同体的理念,积极推进《巴黎协定》达成和落实,促进绿色一带一路建设和联合国《2030年可持续发展议程》的实施。中国探索出一条应对气候变化、保护环境与实现经济增长多赢的发展路径,为绿色发展贡献中国方案。

(摘编自《为绿色发展贡献中国方案》,《中国青年报》2019年9月30日)

材料四:

2012-2021年中国节能环保财政支出规模(单位:亿元)

(资料来源:财政部前瞻产业研究院)

(1)下列表述符合文意的是 ____

A.2012-2019年,我国节能环保财政支出的规模呈现出逐年上升的特点。

B.2021年我国节能环保财政支出约6000亿元,比10年前增加了约两倍。

C.今年我国自然保护地面积提前实现了《生物多样性公约》提出的目标。

D.“十四五”时期“生态文明建设实现新进步”是我们的一个主要目标。

(2)下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是 ____

A.植树造林、绿化祖国,从1981年才开始被赋予了建设社会主义、造福子孙后代的重要意义。

B.建国初期,由于经济薄弱,经济发展对自然环境的影响较小,生态建设活动处于停滞状态。

C.改革开放以后,粗放型的发展模式使自然生态几乎到了其难以承载的极限,因此需要转型。

D.我国污染治理已取得很大成效,但大气污染防治形势依然严峻,还需要打攻坚战和持久战。

(3)班级开展“生态文明大家谈”主题班会。请结合材料,谈谈建国73年来,我国生态环境保护取得突出成效的原因。

题目解答

答案

(1)A.有误,2016年有所下降。

B.有误,增加了约一倍。

C.有误,应该是提前实现了联合国《生物多样性公约》提出的到2020年保护地面积达到17%的目标。

D.正确。

故选:D。

(2)ACD.正确。

B.有误,原文是“基于对生态环境的初步认识,大规模开展了包括植树造林、美化环境、保持水土和兴修水利等生态建设活动”,并非“处于停滞状态”。

故选:B。

(3)依据材料二“70年来,我国生态保护的理念实现了从跟随到引领的历史性飞跃,生态治理体系实现了由粗放到严密的历史性转变,生态状况实现了由局部改善到总体改善的历史性转折”,理念上,我国对环境保护和生态文明建设的认识不断深化。依据材料三“党的十八大以来,我国把握中国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段的基本特征,将生态文明建设纳入中国特色社会主义事业总体布局,《关于加快推进生态文明建设的意见》《生态文明体制改革总体方案》相继出台,为生态文明建设提供了制度保障,全面启动生态保护、污染控制和资源节约的转型发展进程,生态文明建设进入了新的发展阶段”,政策上,确立环境保护的基本国策,生态文明建设制度相继出台,不断完善。依据材料三“我国参与并融入全球可持续发展进程,引领全球生态文明建设。自1971年中国重返联合国后,50多年来在世界环境保护和可持续发展进程中,我国逐渐实现了从旁观者、参与者、贡献者向引领者的角色转换。中国秉承构建人类命运共同体的理念,积极推进《巴黎协定》达成和落实,促进绿色一带一路建设和联合国《2030年可持续发展议程》的实施。中国探索出一条应对气候变化、保护环境与实现经济增长多赢的发展路径,为绿色发展贡献中国方案”,行动上,实施了一系列重大的生态保护工程,探索应对气候变化、保护环境与实现经济增长多赢的发展路径,积极参与全球可持续发展进程。

答案:

(1)D

(2)B

(3)①理念上,我国对环境保护和生态文明建设的认识不断深化。②政策上,确立环境保护的基本国策,生态文明建设制度相继出台,不断完善。③行动上,实施了一系列重大的生态保护工程,探索应对气候变化、保护环境与实现经济增长多赢的发展路径,积极参与全球可持续发展进程。

B.有误,增加了约一倍。

C.有误,应该是提前实现了联合国《生物多样性公约》提出的到2020年保护地面积达到17%的目标。

D.正确。

故选:D。

(2)ACD.正确。

B.有误,原文是“基于对生态环境的初步认识,大规模开展了包括植树造林、美化环境、保持水土和兴修水利等生态建设活动”,并非“处于停滞状态”。

故选:B。

(3)依据材料二“70年来,我国生态保护的理念实现了从跟随到引领的历史性飞跃,生态治理体系实现了由粗放到严密的历史性转变,生态状况实现了由局部改善到总体改善的历史性转折”,理念上,我国对环境保护和生态文明建设的认识不断深化。依据材料三“党的十八大以来,我国把握中国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段的基本特征,将生态文明建设纳入中国特色社会主义事业总体布局,《关于加快推进生态文明建设的意见》《生态文明体制改革总体方案》相继出台,为生态文明建设提供了制度保障,全面启动生态保护、污染控制和资源节约的转型发展进程,生态文明建设进入了新的发展阶段”,政策上,确立环境保护的基本国策,生态文明建设制度相继出台,不断完善。依据材料三“我国参与并融入全球可持续发展进程,引领全球生态文明建设。自1971年中国重返联合国后,50多年来在世界环境保护和可持续发展进程中,我国逐渐实现了从旁观者、参与者、贡献者向引领者的角色转换。中国秉承构建人类命运共同体的理念,积极推进《巴黎协定》达成和落实,促进绿色一带一路建设和联合国《2030年可持续发展议程》的实施。中国探索出一条应对气候变化、保护环境与实现经济增长多赢的发展路径,为绿色发展贡献中国方案”,行动上,实施了一系列重大的生态保护工程,探索应对气候变化、保护环境与实现经济增长多赢的发展路径,积极参与全球可持续发展进程。

答案:

(1)D

(2)B

(3)①理念上,我国对环境保护和生态文明建设的认识不断深化。②政策上,确立环境保护的基本国策,生态文明建设制度相继出台,不断完善。③行动上,实施了一系列重大的生态保护工程,探索应对气候变化、保护环境与实现经济增长多赢的发展路径,积极参与全球可持续发展进程。